衡东洣水国家湿地公园:隐匿于自然间的“生态魔法师”

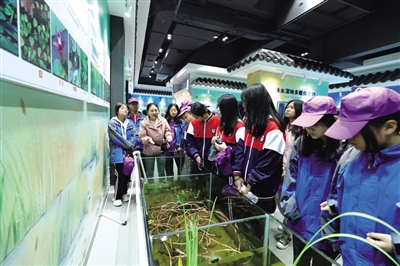

▲学生在参观湿地净化过程。

■文/图衡阳日报全媒体记者许珂

春日渐暖,衡东洣水国家湿地公园内,草木葱茏,水光潋滟。

此次“人与自然,山水生态体验之旅”的首站,我们便来到这里,一同领略湿地独特的魅力。

洣水国家湿地公园位于衡东县县城,2022年荣获全国科普教育基地。公园构建了一套完善的科普宣教体系,涵盖科普宣教中心、科普宣教长廊、科普宣教互助系统、湿地科普课堂等多个部分。其中,科普宣教中心定期举办形式多样的科普活动,如湿地知识讲座、鸟类和植物标本展、湿地观鸟、生态调研等,在科普教育方面成效显著。

也许,大家并不一定清楚什么叫湿地?会提出疑问,身边公园里的河湖是湿地吗?水库是否也是?

湿地公园工作人员对此做出了科学解释。湿地,是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域,包括低潮时水深不超过六米的海域,但是水田以及用于养殖的人工水域和滩涂除外,像公园里常见的河湖、水库其实都属于湿地大家庭。用形象的话说,湿地就像一位隐匿于自然间的生态魔法师,它借助内部物种的物质循环、能量流动、迁移和变迁等一系列复杂而精妙的过程,默默施展着净化水源、调节气候、降解污染等神奇魔法,为生物提供理想的栖息家园。

听着讲解,记者来到了湿地合理利用区。眼前是一幅绝美的自然画卷:水芹菜、香蒲、皇竹草等各类水生植物,在水面亭亭玉立,宛如仙子在微风中轻舞;河滩上,白鹭、斑嘴鸭或梳理羽毛,或寻觅食物,一副闲适优雅的模样;远处的河中,一叶小舟飘荡,船桨划过水面,泛起层层涟漪......

“这片区域是人类智慧与自然生态完美融合的成果。我们依据净化水质的实际需求,在原始湿地的基础上,精心布局土壤、植物、微生物等要素,经过吸附、滞留、过滤等一系列步骤,让水变得清澈透明。”据工作人员介绍,自2018年洣水流域采用人工湿地治理后,水质显著提升,就像搭乘了“升级电梯”,从5类一路跃升至2类。

正是得益于科学的保护修复,这片湿地在改善城市生态环境、保护生物多样性方面发挥了重要作用。如今,湿地公园及其周边区域已然成为了一个生物宝库,801种维管植物、185种野生脊椎动物在这里找到了适宜的生存空间。

“一直以来,衡东洣水国家湿地公园充分发挥科普宣教中心的重要作用,聚焦湿地资源保护修复,持续开展世界湿地日爱鸟周、世界环境日等主题日活动,以集科普、宣传、研学及体验于一体的方式,促进野生动植物知识、湿地知识普及,提高大众生态保护意识。”工作人员告诉记者,园区内,建立了宣教中心、宣教长廊、标识系统、湿地小品等组成的完备的宣教体系,科普宣教区设置了16个主题长廊,分布在沿江风光带沿线等人流较多的地方,让民众在游玩时了解湿地知识;在衡东县每所中小学,配备专门的湿地课教师,开设常态化的湿地课堂,每个教室都配备了湿地书屋、完善了宣教牌设置,通过课堂教学、走进湿地等多种形式普及湿地知识。

相关负责人介绍,未来,公园将持续强化湿地保护、鸟类监测和科普宣传教育,引导社会力量广泛参与湿地资源保护活动,为推进生物多样性保护、助力生态文明建设贡献力量。

>>我要举报