■文/全媒体记者雷昕 制图/曾卉

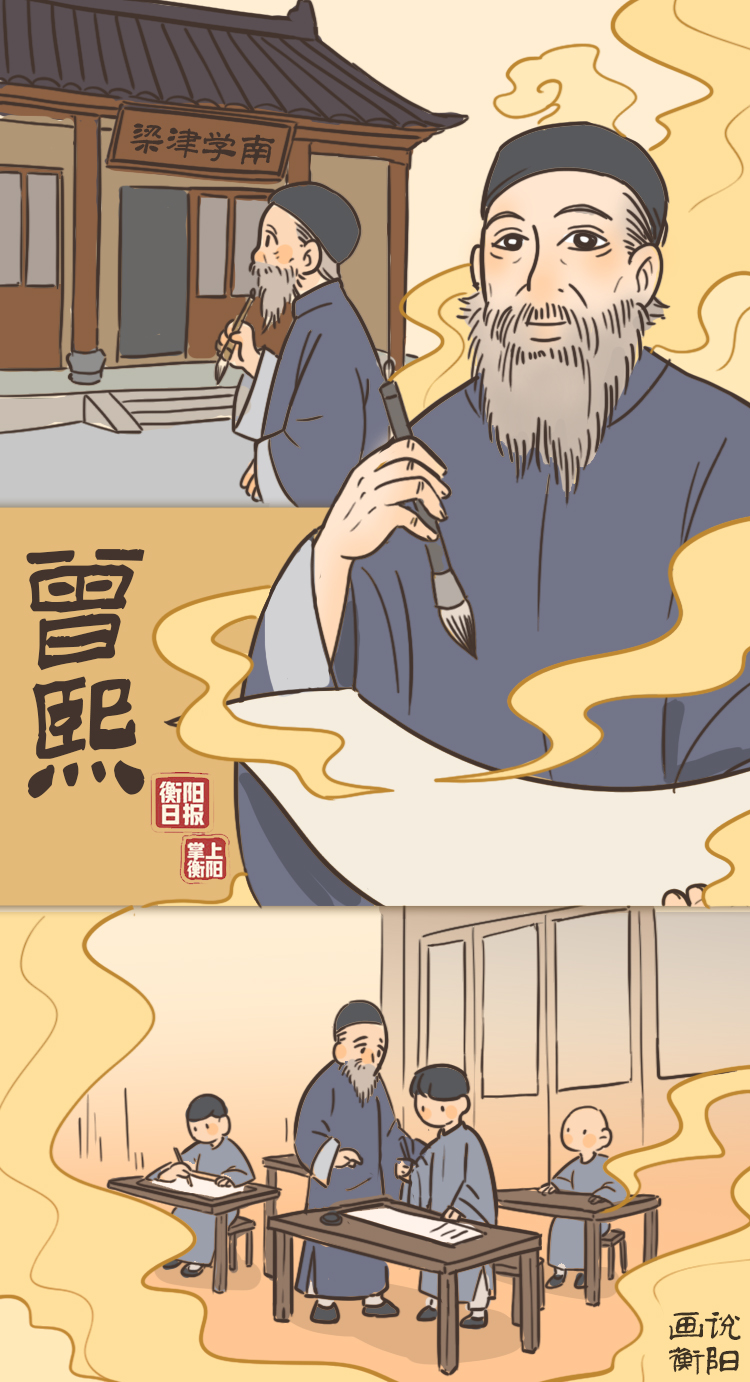

说到曾熙,世人多知他是“东方毕加索”张大千的恩师,是海上画派的擎旗者,但少有人知,这位从衡阳走出的书画巨匠,心中始终燃烧着另一团火——教育救国的理想。他曾执掌衡阳师范学院的前身湖南南路优级师范学堂,用六年时光,在故乡的土地上播撒文明的种子。

1861年,曾熙生于衡阳县石市乡一贫寒家庭,父亲早逝,靠母亲浆洗度日。他天资聪颖,6岁入私塾,9岁能诗,未及弱冠考取秀才。

清同治四年(1865年),王闿运隐居衡阳西乡石门观,曾熙投其门下,王闿运“因材施教”,指点曾熙重点学习何绍基的书法,点亮了曾熙的书画艺术之路。

清朝末期,时局动荡。曾熙中举人、中进士,走过科举之路;进京城、入兵部,投笔从戎抗击日寇,参加康有为发起的“公车上书”,倡导变法维新;任主讲、办学堂,力主教育救国;专研书画,设帐授徒,转型为职业书画家,最终在金石书画中找到毕生归宿。

戊戌变法失败后,曾熙回到湖南,全身心投入教育事业,先后担任衡阳石鼓书院、汉寿龙池书院主讲。

光绪三十年(1904年),受湖南巡抚陆元鼎委任,曾熙创办湖南南路优级师范学堂(衡阳师范学院前身),担任第一任监督,即校长。他提出“南学津梁”的教育思想:“南学”,泛指江南历代先贤的先进学术和先进思想;“津梁”,原指渡口桥梁,寓意传承、接引。曾熙还手写了“南学津梁”横匾悬挂于学堂门前通道的桥头上,遗憾的是,抗战时期,敌机轰炸,将横匾与校舍尽数毁去。

曾熙治校严谨,负责行政工作外,还亲自教学,国文、经学、书法、图画皆有任教,这一干就是六年多。后来,南路优级师范学堂的学生大都成了湘南教育界和文化界的一支重要力量,如书法家姚尊、向荣,学者马宗霍,等等。从某种角度来说,曾熙是百年师院的创办者,他与其他先贤一道,为百年师院奠定了根基。

▲衡阳师范学院校史馆展陈着曾熙的“南学津梁”教育理念。

光绪三十三年(1907年),他又担任湖南高等学堂(今湖南大学)监督、湖南教育会副会长,并兼任湖南省议会副议长。

1915年8月,55岁的曾熙在挚友李瑞清的建议下,成为一名“沪漂”。晚年的曾熙绝意仕途,但他能诗、工书、善画,便以鬻书画诗文、设帐授徒为主业,完成了从清末最后一批士人向民国第一批职业书画家的人生转型。

曾熙与一众兴趣相投的文人雅士往来交流,形成“书画圈”文化沙龙,先后加入和发起成立海上题襟馆书画会、停云书画社、寒之友画社、观海艺社等金石书画社,与吴昌硕、李瑞清、黄宾虹并称“海上四妖”,与李瑞清、沈曾植、吴昌硕并称“民初四家”。

一时间,曾熙成为上海书画界的风云人物,开启了人生下半场的高光时刻。

1922年前后,曾熙还创建了衡阳书画学社,门生甚多,有倪寿川、姚云江、糜哲民、汪祖佑、张善孖、张大千、李仲乾、谢彬、曾静涛、朱大可、蒋国榜、康和声等,其中许多弟子后来成为中国书画界大师,如张大千有“东方毕加索”之称。为提挈弟子们,1929年春,曾熙推介衡阳书画学社弟子们的画册公开出版。

衡阳作为湖湘文化重镇,深厚的儒学传统和书画氛围,对曾熙影响深远。他对家乡的深情,多见于他的书画题跋中。

在《祝融奇石图》题画中,曾熙记载了家乡的奇石异景。在为映斗先生作的《山水立轴》中,曾熙作赋《将至衡山县十里望岳》。

虽然常年在外漂泊,但曾熙始终牵挂家乡,希望落叶归根。1930年,曾熙在上海病逝。次年,张大千不顾时局艰难,和曾熙家人一道,历经数月艰辛奔波,将曾熙的灵柩运回衡阳,安葬于衡阳县石市镇岘塘村,并为恩师守墓一月方才离去。

▲曾熙故居位于衡阳县石市镇石狮村。

如今,在衡阳师范学院校史馆,或石市街不远处的曾熙故居“慈德堂”,依然能感受到这位先贤留下的温度。从湘水之滨到黄浦江畔,从教育先驱到书画巨匠,曾熙用他的传奇故事诠释了对教育的实践、艺术的热爱,以及对故乡衡阳永不褪色的眷恋。

编辑:黄铮

责任编辑:张花