■文/全媒体记者张文凯 制图/曾卉

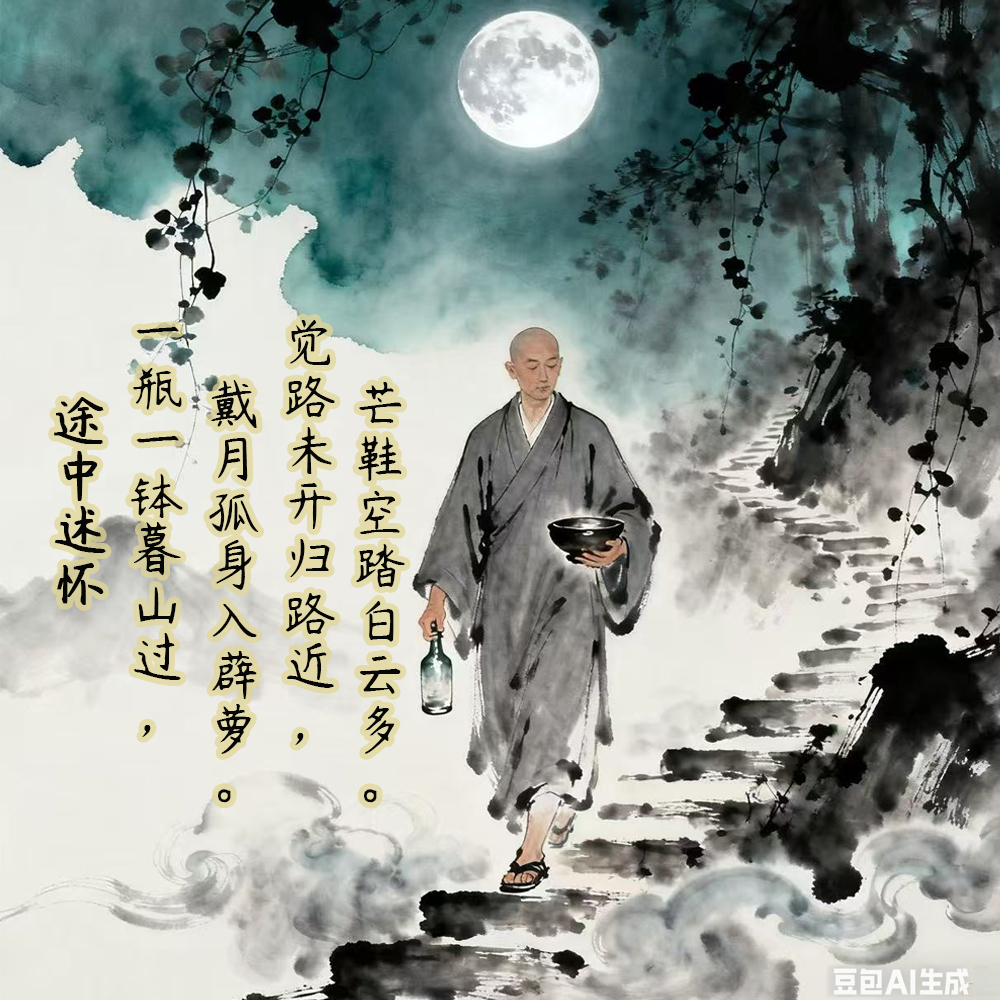

在中国近代佛教史上,有这样一位特别的僧人:他既是严苛修持的苦行僧,也是诗情纵横的文人;他一生以重振佛法为己任,却也把日子过出了几分诗意的轻快。他就是八指头陀(1851—1912)——敬安禅师,一位值得被记住的诗僧。

八指头陀虽与曾国藩未曾谋面,却一直将其视为心中偶像,一生以效仿先贤、重振佛教为己任。曾国藩致力于恢复儒家秩序、匡时济世,而八指头陀则孜孜不倦地想要重振佛教、普渡众生,二者虽领域不同,但精神相通。

为复兴佛教,他倾尽全力,在衡阳整顿寺院,先后在大罗汉寺、上封寺、大善寺,大力推动禅宗复兴,推行“夏讲冬禅”制度,让禅林古风得以恢复。

同时,八指头陀十分重视僧才培养,他的弟子太虚法师、虚云和尚等皆成为近代佛教改革的中坚力量。

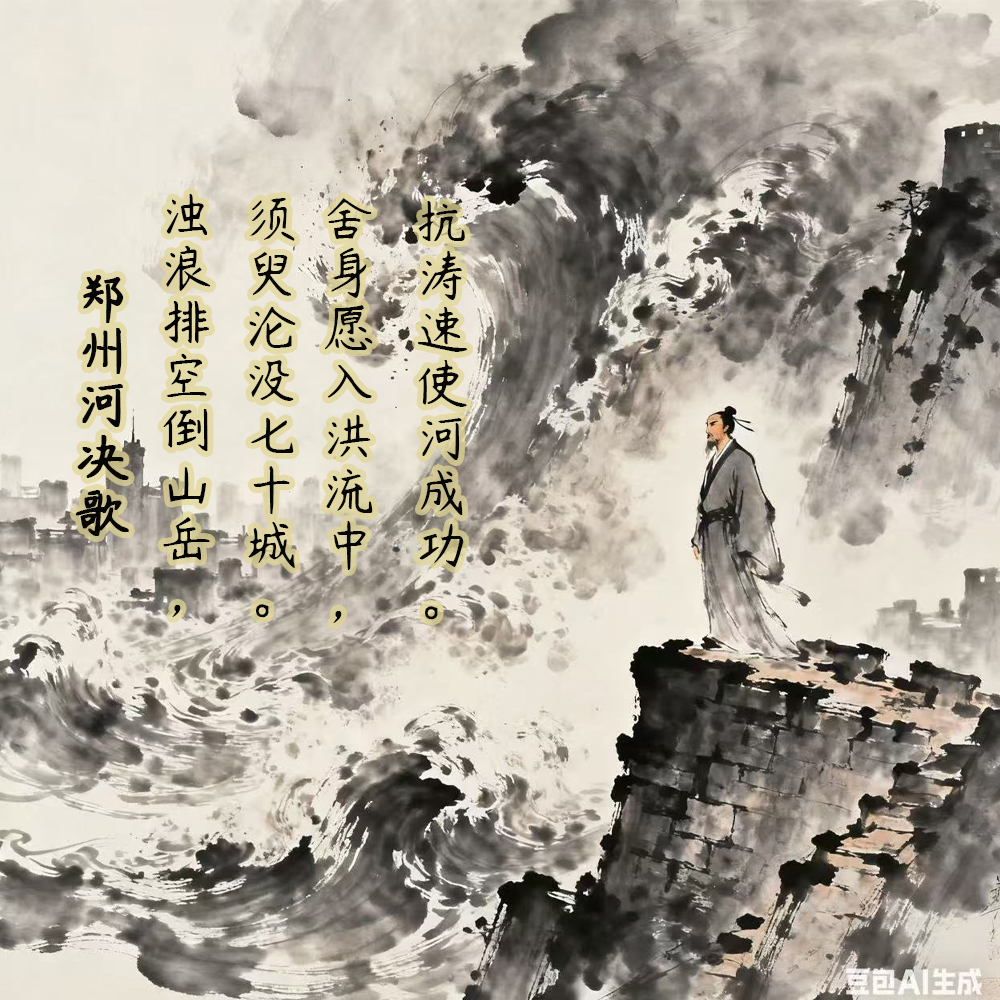

1912年,中华佛教总会在上海成立,他被推举为首任会长。当时,袁世凯政府为筹措帝制经费,企图侵占佛教寺产。八指头陀为守护寺产远赴北京,却受尽冷眼。那一夜,他悄然圆寂,像一盏燃尽的灯,却把光留给了后来的人。

如今走进大善寺,依然能感受到当年他播下的那颗火种,安静而坚定地燃烧着。

1885年,八指头陀从吴越东游归来,此时的他已诗名远扬,王闿运、郭嵩焘这些湖南文坛大家都主动与他结交。在碧湖诗社中,他是那个方外之客,却也是最投入的成员之一。他常与王闿运等一批文士吟诗论道,留下诸多佳话。

八指头陀对王闿运极为尊崇,王闿运也赏识他的诗才,认为他是“近代方外之工吟咏者”。在船山书院求学期间,八指头陀受到了王闿运的亲自教导。后来,八指头陀作诗《登岳麓山呈笠云长老》,以“人天开觉路,衣钵得真传”表达知遇之情。

而他与诗友之间的故事,更透着文人的真性情。有一次,易顺鼎吟出“山鬼听谈诗,窥窗微有影”,自觉不错。八指头陀却微微一笑,说:“不如改作‘孤灯生绿影’。”易顺鼎爱极这一句,愿出百金相换,他却摇头拒绝:“文章千古事,得失寸心知。”——诗可以赠友,可以酬师,却不卖。那份对文字的敬畏与执着,至今读来仍让人心动。

这位剜肉燃灯的苦行僧,其实心里始终亮着一盏诗的灯。它不刺眼,却温暖;不喧哗,却长久。

编辑:黄铮

责任编辑:李少华