■文/张文凯 图/曾卉

茫茫人海中,大多数人都是时光里的匆匆过客,但江恂却带着一本《清泉县志》,轻轻推开了衡阳历史的大门。一晃260年过去了,我们依然在读它,借它走进历史的衡阳。

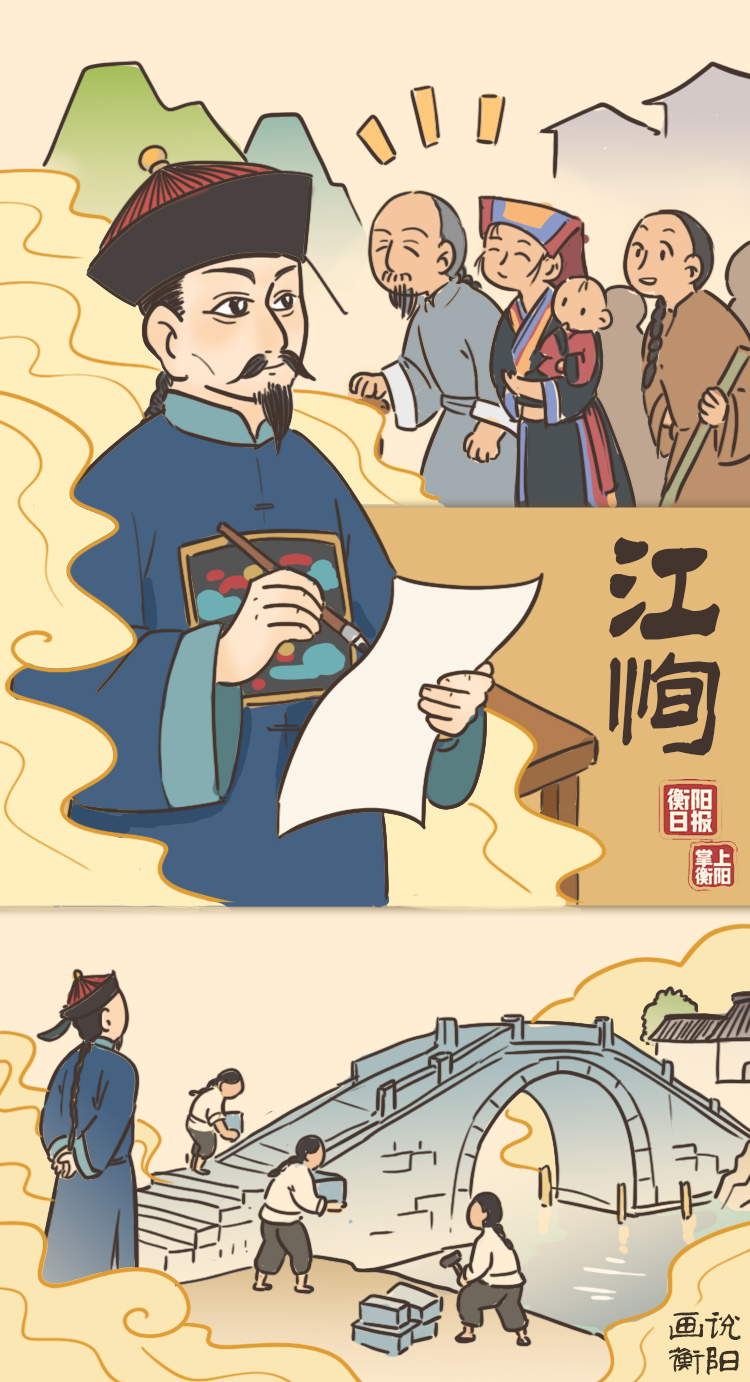

江恂(1725—1785),来自广陵(今江苏仪征),是个名副其实的才子,能写诗、能作文、还能画上几笔。乾隆二十年(1755),刚满三十的他就任常宁知县,开启了仕途之路。离家之前,父亲叮嘱他“忠君爱民,廉洁奉公”——这八个字,成了他一生不变的信念。

在常宁,江恂可没光说不练。他走到百姓中间,体察民情。当了解到瑶族同胞的生活的艰辛,他大胆上书请求减免苛捐杂税。他不畏强权,处置贪官,修建河堤,让几千亩良田得到灌溉。这一系列操作,赢得了当时湖南巡抚陈宏谋的点赞。

如果说常宁是江恂的“新手村”,那清泉县就是他的“主战场”。

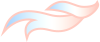

面对这个刚刚设立、百废待兴的小县,江县令没有摆烂,反而越战越勇。建县衙、修城墙,钱不够?他带头捐出俸禄;石桥塌了?他再次自掏腰包,还亲自监工。更难得的是,对于多年积压的冤案疑案,他一次次走进乡间农家,抽丝剥茧,平反昭雪。

很多人感激涕零,想送钱送礼表达谢意,却统统被他婉拒。他用实际行动诠释了什么叫作“爱民如子”。

1764年,当他离任清泉时,百姓扶老携幼、一路相送,那场面,堪称“大型舍不得现场”。

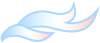

江恂不仅会治理,还很有文化情怀。

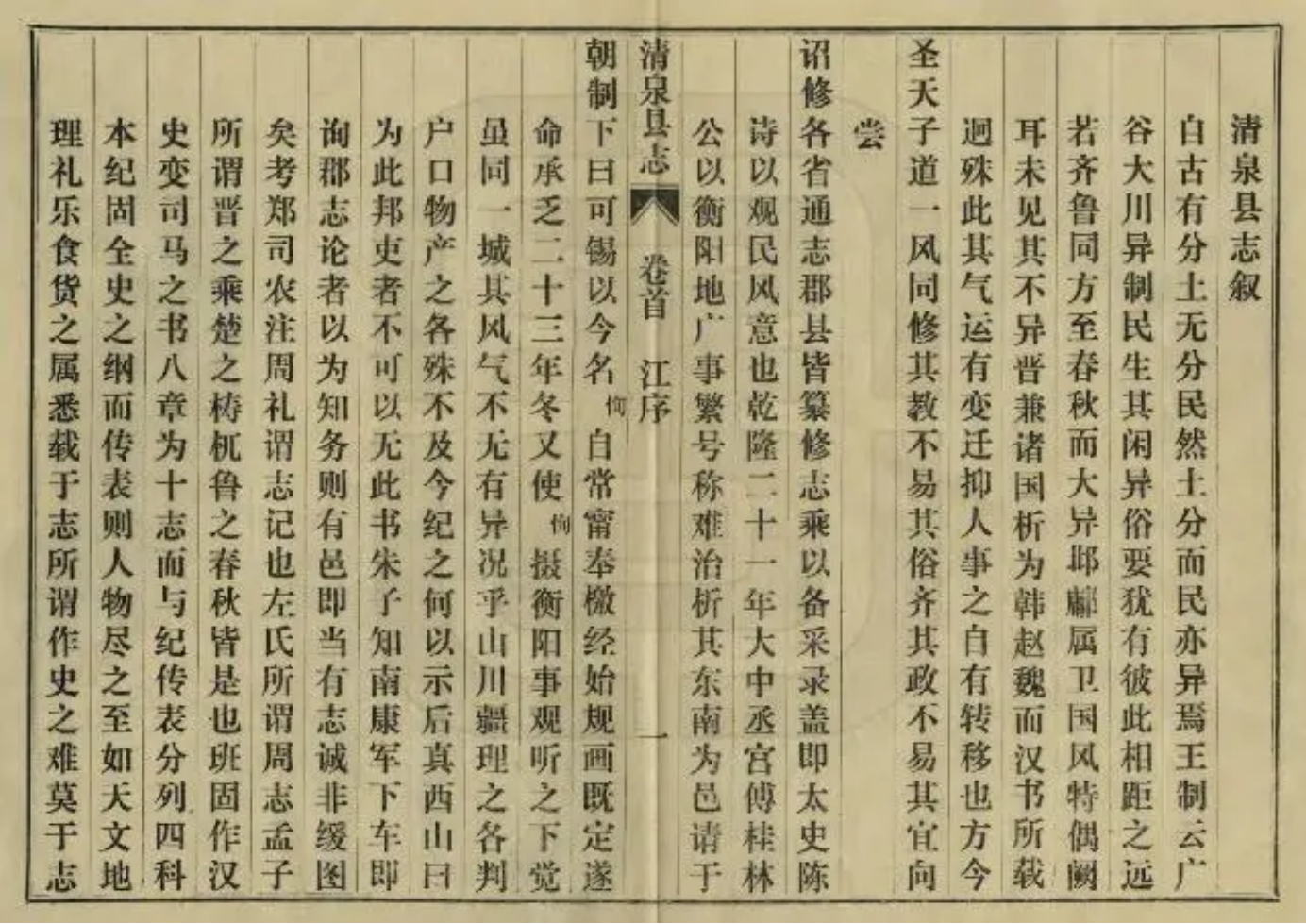

在清泉,他干成了一件大事:主持编撰了全县第一部《清泉县志》。这一写,就是六年。反复修改、打磨,甚至亲自带队爬山涉水、探访古迹,就为拿到最真实的第一手资料。

这份执着,让我们看到了一位地方官对文化的敬畏与担当。也因此,这部志书成了后来人研究清代湘南地区历史的重要“档案”。

江恂的清廉,不是公开表演,而是融入到家风之中。

他把儿子江德量带在身边言传身教。而这位江公子也很争气,考中了进士第二名——“榜眼”,后来当上了监察御史,同样以清廉勤勉出名。

父子俩用行动演绎了什么叫“上梁正下梁直”,他们家的风气,大概就是那句“家风正,民风淳”的最佳写照。

从踏入常宁,到告别清泉,江恂在衡阳整整呆了九年。九年时间,他用务实和真诚,一步步践行着那句最初的承诺——“忠君爱民,廉洁奉公”。

江恂这一生,或许就是对“不忘初心,方得始终”最温柔的诠释。