■文/全媒体记者张文凯 制图/曾卉

在衡山、衡东、南岳,但凡遇上一名文姓之人,他都有可能是明代书法家文徵明的族亲,拥有着同一组序列的DNA。

历史上并未有明确记载文徵明来过衡阳,但他对外一直以“衡山居士”自称,世人称之“文衡山”。

文徵明(1470-1559),长洲(今江苏苏州)人,明代著名的画家、书法家、文学家和鉴藏家。

文徵明出身于仕宦之家,祖父文洪为举人,父亲文林曾任温州知府。他幼时并不聪颖,甚至有“幼不慧”之评,但他勤学不辍。早年,他师从沈周学画,受吴宽、李应祯指导诗文书法。后与沈周共创“吴派”,在画史上与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”;在文学上,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。

▲吴中四才子(AI图)

就是这样一位才华横溢的人,却与科举和官场无缘。自19岁至53岁,他十次应乡试皆落第,54岁经举荐任翰林院待诏,参与编修《武宗实录》。因不谙官场倾轧,三年后辞官归隐,筑“玉磬山房”,全身心投入艺术创作。

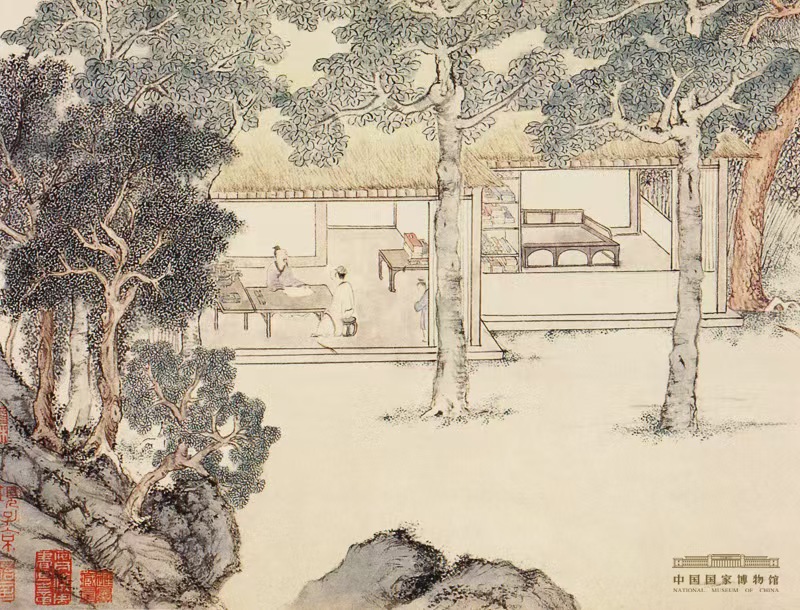

文徵明绘画以山水为主,兼擅人物、兰竹。早年受沈周影响,笔法工细;中年后融合赵孟頫、王蒙风格,形成“细文”“粗文”两种面貌,注重“以书入画”,诗书画一体,是文人画典范代表。

▲《真赏斋图》

他为人谦和端方,晚年成为吴门艺坛领袖,坚守“三不肯应”(藩王、宦官、外夷)原则,彰显文人气节。他还广收门徒,陈淳等皆出其门下,使吴门画派影响力延续至明末。

他以“以艺代仕”的人生选择,彰显了文人通过艺术实现自我价值的精神追求。

文徵明虽生于苏州、长于苏州,但他一直自号“衡山居士”,以表达对祖先的敬意,告诉世人“我不忘本”。

文徵明祖籍明代湖广行省衡州府衡山县(今衡东县礼厚村人)。他的高祖文定聪在明朝被授予衡州卫千户之职。后来,曾祖文惠迁居苏州,成为苏州文氏的始祖。

虽然文徵明从未回过衡山,却一直与衡山的族亲们多有走动,联系频繁。他曾留下《送族弟彦端还衡山》《送家侄归衡山》两首诗作,表达了“我于同姓自难忘”的桑梓情结。

衡东县大桥镇礼厚村作为文氏祖居地,至今仍有文氏族人聚居,他们通过修撰族谱、修建宗祠等方式继续维系家族传承。

《送族弟彦端还衡山》

彦字诸孙端甫良,秋风访族自衡阳。

百年文物家声在,累叶松楸世泽长。

君视前人应不忝,我于同姓自难忘。

不堪相见还相别,楚水吴山意渺茫。

《送家侄归衡山》

南望衡阳旧德门,虎符元帅有诸孙。

山川我正怀桑梓,水木君能共本源。

两地衣冠由昔盛,百年忠孝至今存。

相违不尽相留意,狼藉秋风酒一樽。

编辑:黄铮

责任编辑:张花