■文/全媒体记者雷昕 制图/曾卉

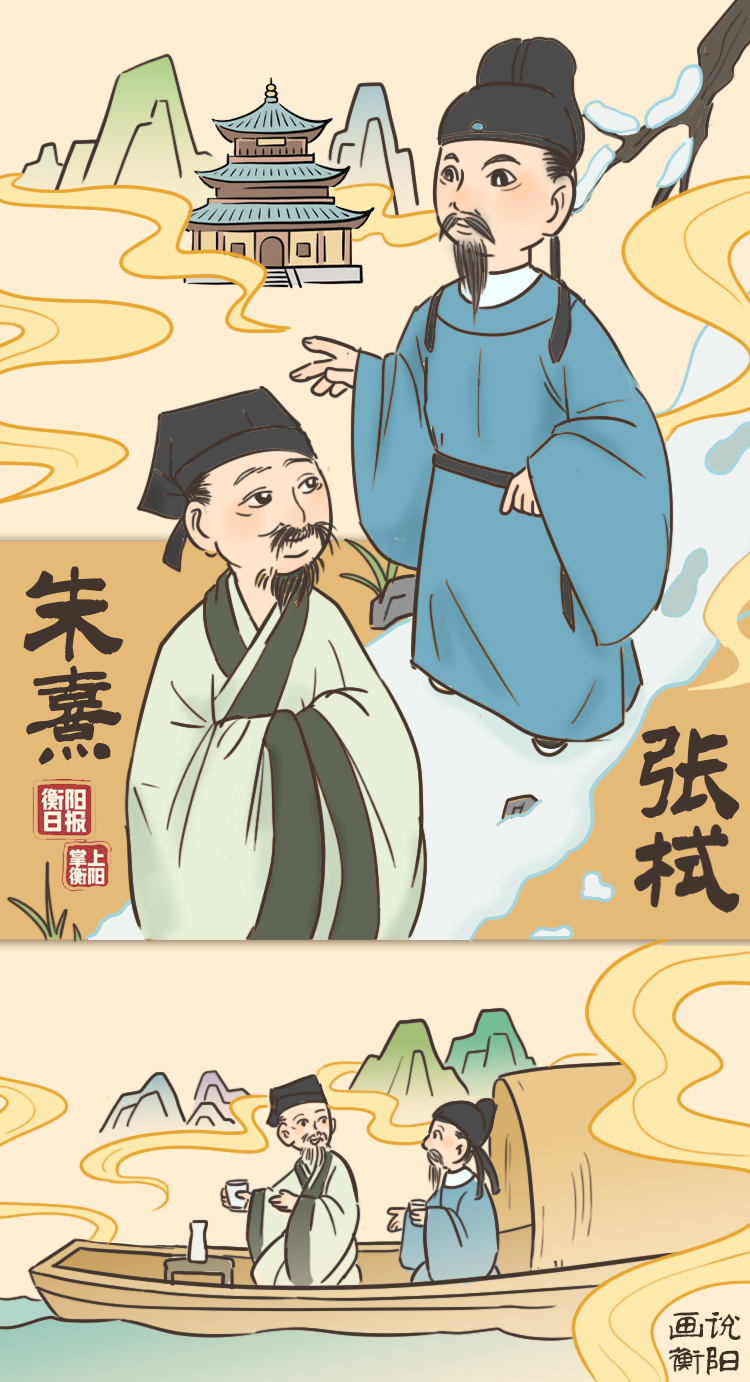

当“理想主义”的闽学派遇上“现实主义”,当“天理”之争碰撞出“中和”之辩,最动人的思想,不是非此即彼的站队,而是“相爱相杀”般的共融共生。八百多年前,朱熹与张栻就是这样一对灵魂碰撞的“顶流CP”,他们在衡阳,时而争得面红耳赤,时而诗酒唱和,七天留下149首诗作,也在湘江之畔、衡山之巅留下了一段千古佳话。

中国思想界自古以来有四座丰碑——孔孟朱王,其中“朱”就是南宋“学术天花板”朱熹(1130年—1200年)。这位来自福建的大学者,与衡阳缘分很深。他还未亲临衡阳时,就曾于1158年、1163年、1165年,三次担任监南岳庙的祠官。

对衡阳而言,朱熹不仅是理学集大成者,还是石鼓书院的“复兴者”。1185年,朱熹为石鼓书院作《衡州石鼓书院记》,让石鼓书院有声于天下。他在文章中系统阐述了自己的教育理念。他认为书院教育应当以“明人伦为本”,强调“德行道艺之实”,反对空谈性理。这篇文章不仅成为石鼓书院的办学纲领,更影响了后世数百年的书院教育。

1194年,朱熹担任荆湖南路安抚使。虽驻长沙,但其影响力辐射整个湖南。他整顿吏治、编练“飞虎军”,为包括衡阳在内的湖湘地区创造了安定的学术环境。他高度评价衡阳是“胡氏父子及南轩讲学地”,足见其对衡阳学术地位的认可。

湖南人知晓张栻(1133年—1180),是因为他曾是岳麓书院的代理山长,这一干就是七年,培养了赵方、胡大时、彭龟年等“岳麓巨子”,使湖湘学派成为当时最具影响力的学术流派之一。

其实,张栻的学术人生是从衡阳开启的。

1161年,28岁的张栻带着父亲张浚(南宋名相)的推荐信,来到衡山文定书院,拜著名学者胡宏为师。胡宏一开始并不想收他,觉得他只是靠走“关系”来的。不过,一番深入交流后,胡宏发现张栻天资极高,最终收他为徒。

在衡山的求学经历,让张栻继承了胡宏的学术思想。学成之后,张栻扛起了湖湘学派的大旗,提出“传道济民”的办学宗旨,强调经世致用,通俗地说,就是“知识不能搞虚的,学以致用才是王道”;他还写下代表作《论语解》《孟子说》等;在长沙主理岳麓书院时,他反对科举八股,直接叫板“应试教育”。

一句话总结张栻和衡阳的关系,那就是衡山脚下学得真传,开宗立派奠定湖湘魂,学术基因刻进衡阳DNA!

朱熹(闽学派)、张栻(湖湘学派)同为南宋理学的“顶流”,但对一些核心理论理解不同,存在学术分歧,两人想当面掰扯,也想互相学习打破瓶颈。张栻便发出邀约,朱熹于1167年9月抵达长沙。双方就关切的学术问题展开讨论,场面十分热烈,这就是著名的“朱张会讲”,前后持续了两个多月。

除了天天讨论“人性”“天理”这些深奥问题,他俩还结伴旅游去了南岳衡山。古人没有朋友圈、小红书,也没有微博、抖音,旅行Vlog就是写诗,两人便是一路走一路写。

先从马迹桥出发,踏雪登山。在方广寺,面对皑皑白雪,二人诗兴大发,即兴唱和。朱熹弟子林用中全程记录,留下了大量珍贵诗作。登临祝融峰时,朱熹写下“我来万里驾长风”的豪迈诗句,张栻则以“行藏只此验天心”相和,展现了两人不同的思想风格。最令人称道的是,在下山途经槠州(今株洲)时,二人在船上就《中庸》的“中和”问题又展开了长达三天的辩论,饿了就以姜盐佐酒,困了就稍作休息。

当“理想主义”的闽学派遇上“现实主义”,最动人的思想碰撞,不是非此即彼的站队,而是“相爱相杀”般的共融共生。两人游历七天,留下149首诗作,后来结集为《南岳唱酬集》,成为研究南宋理学思想的重要文献。清代编修《四库全书》时,这部诗集被收录其中,流传至今。

“朱张唱酬”这场说走就走的“思想碰撞”之旅,既有诗和远方,又有辩论和融合。不仅如此,张栻带着朱熹“深度游衡阳”,也让他深刻感受了湖湘文化的魅力。

编辑:聂山人

责任编辑:张花