■文/通讯员 刘泽平 郭华 衡阳日报全媒体记者 刘思远 图/通讯员钱辉

盛夏的常宁市湘南纺织产业基地,机器轰鸣声此起彼伏。崭新的自动化生产线旁,一条条深蓝色牛仔裤“新鲜出炉”,工人们熟练地分拣、包装。这些标着“常宁制造”的牛仔裤,即将发往全国乃至海外市场。

▲绿色化、循环化和现代化的水口山有色金属全产业链集群正在形成。 钱辉 摄

“看到乡亲们有了稳定收入,就像用针线绣出家门口的幸福图景,千金不换。”常宁籍企业家、广东省中山市方块石牛仔服饰董事长廖金喜站在车间里,笑容满面。今年年初,他和弟弟做出一个重要决定——将两家在中山经营多年的牛仔服装企业整体搬迁回常宁。如今,企业日均产能超万条,带动周边数百名群众就业。

曾经“孔雀东南飞”的景象,如今已变成“归雁绣山河”的生动实践。今年1月至5月,常宁市共吸引“湘商回归”意向项目62个、洽谈项目28个、成功签约项目12个。这些跃动的数字背后,既有游子对故土的深情,更凝聚着常宁市委、市政府“筑巢引凤”的招商智慧。

东风聚力:作风转变激活服务动能

经济腾飞靠产业,产业振兴靠招商。常宁市深谙此道,将招商引资视为激活县域经济的“源头活水”,更作为培育新质生产力、打造增长极的“关键引擎”。如何让干部队伍真正成为营商环境的塑造者、企业发展的护航人?常宁的答案是:以作风之变,促服务之优,聚发展之势。

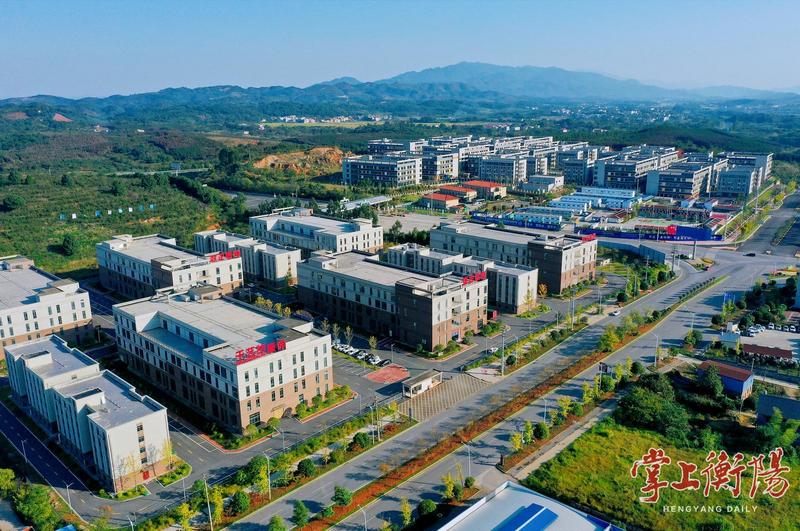

▲图为常宁市湘南纺织产业基地航拍图一角。钱辉 摄

近年来,常宁市以中央八项规定精神为指引,创新开展“学干比严”作风提升行动,推动党员干部走出办公室、走进企业车间、深入田间地头。在“最是乡音解乡愁”民情大走访中,干部们落实“五必访”——访困难群众、访先进典型、访政法重点人员、访特殊群体、访退役军人。走访不仅是倾听民声、纾解民忧,更成为捕捉产业机遇、挖掘招商线索的重要渠道。乡音俚语间,干部们既架起了党群“连心桥”,也擦亮了发现商机的“探照灯”。

作风建设的核心在于“实”。坚持“干什么学什么、缺什么补什么”,常宁推动干部在招商一线锤炼本领,在服务前沿提升效能。同时,以“九树九戒”为标尺,刀刃向内整治“慵懒怕慢假奢”等顽疾,重点破解干劲不足、效率不高、服务不优等问题。严管与厚爱并举,干部队伍精气神焕然一新,干事创业的热情持续高涨。

作风之变,见诸实效。6月19日,一场别开生面的政企座谈会上,常宁市委、市政府主要负责人与企业家围桌畅谈,企业提出的用地保障、基建配套、用工需求等难题,现场成为“任务清单”。相关职能部门负责人“一对一”回应,明确解决方案和时限,会场秒变“调度室”。这种直面问题、立行立改的作风,让企业真切感受到营商环境的温度与效率。

这股新风,更凝聚起该市协同发展的合力。人大、政协将优化营商环境、服务招商引资列为监督重点,代表、委员深入产业链开展调研问效,推动履职与中心工作同向发力。干部作风的转变,正成为优化营商环境的“先手棋”,更成为吸引投资的“强磁场”——在高质量发展的赛道上,常宁正以务实作风,打造最硬核的“招商名片”。

“链”动未来:布好产业局只等雁来栖

如何在招商引资上走出一条新路,打造出一个招商引资新高地,实现从“量变”到“质变”?常宁市始终将此作为一个重要命题,谋定而动,构建起立体化大招商格局,聚焦产业链招商、招大引强,瞄准高、精、尖、新领域,织就了一张精准高效的招商网络。

▲纺织产业自动化生产车间。钱辉 摄

主动“走出去”,亮相深博会、港洽周、进博会、中非经贸博览会等重大平台,精准宣介“四最”营商环境、清晰产业布局与丰厚政策礼包,“常宁机遇”声名鹊起。

精兵出击,靶向攻坚。13支由市直部门“一把手”挂帅、深耕行业的专业化招商小分队,如同“尖刀连”,瞄准目标区域和目标产业,精准对接,高效洽谈。建立“书记抓招商”机制,乡镇(街道)书记牵头组建“湘商回归”服务专班,全程护航。

▲常宁市湘南纺织产业基地一工厂的工人在加工、打包衣服。钱辉 摄

乡情,是最柔软的纽带。该市精心打好“乡情牌”,精心策划春节、清明等返乡时节的“家乡有礼家商有你”恳谈会,邀请异地商会和企业家“常回家看看”,感受家乡巨变,并聘请15位人脉深广、影响力强的异地商会会长担任“招商大使”。这些“最强代言人”活跃在大湾区、长三角,将常宁的产业优势、优惠政策、发展机遇精准送达目标客商,让“常宁声音”传得更远、更响、更深入人心。

“链式招商”是常宁招商的制胜法宝。该市紧扣有色金属、纺织服装两大优势产业,着力构建“链主企业引领、关联企业协同”的产业链招商体系。紧盯行业领军企业,吸引上下游配套,整合优质资源,打通堵点痛点,促进产业聚链成群、集群成势,提升整体竞争力。

弓满劲足,硕果累累。招商铁军激情迸发,优质项目纷至沓来,产业集群加速成型,为常宁发展注入澎湃动能。

雁归暖巢:安商织云锦山河展新篇

筑暖巢,引雁归,让企业“愿意来、留得住、发展好”。常宁举全市之力,倾心打造了一块响当当的营商环境“金字招牌”——“136营商环境”机制,为企业提供全生命周期呵护。

▲常宁市水口山经济开发区——湖南株冶有色金属有限公司锌成品车间,工人正在吊装货物。钱辉 摄

136营商环境机制,即一个三年行动方案;三大主题活动:清风面对面,安商360,品“常”你我他;六大工程:全面进驻工程,流程再造工程,容缺机制工程,入企规范工程,闭环机制工程,常态问效工程,不断推动各项改革,聚焦企业需求,深化服务提升,呈现出“政策最优、成本最低、服务最好、办事最快”的营商环境新局面。

走进产业园区,“园区事园区办”的承诺已成为现实。湘南纺织服装产业联盟应运而生,为企业提供从招商入驻的“第一公里”到融资贷款、出口退税的“最后一公里”的全链条护航。贴心的服务暖人心坎:公交车直接开进园区,解决了员工通勤之忧;外来员工子女入学问题迎刃而解,让创业者后顾无忧。持续开展的“三送三解三优”行动如及时雨,精准滴灌企业需求。刀刃向内的“放管服”改革,大力推行“一件事一次办”,企业办事大厅醒目的“绿色通道”和“一对一”服务专员,让回归的湘商们真切感受到了“家”的温度和效率,从“办事难”变成了“心舒畅”,成为吸引投资的强大磁石。

同时,常宁创新人大代表、政协委员履职方式,将优化营商环境、招商引资列为年度重点议案提案,举全市之力推进。代表联络站、委员工作室建在产业链上,推动代表、委员履职与产业发展、招商引资同频共振,汇智聚力。

此外,该市纪委监委还建立明察暗访机制,派出“两官一员”驻企服务,整治“索拿卡要”“小鬼难缠”等顽疾,护航企业发展;还派出公职人员化身“企业服务专员”,帮办代办于企业和部门之间;每月26日设立“企业家接待日”,及时了解和解决企业诉求;搭建投融资平台,缓解企业资金困难。

常宁的“投资暖巢”引来了越来越多的湘商回归:湘南纺织基地产销两旺,文旅项目人流如织,冷链物流蓝图成真,有色金属产业向高端跃升……一幅“归雁”激活产业、致富乡梓、振兴县域的动人画卷正徐徐展开。

夕阳西下,湘南纺织基地的灯光次第亮起。廖金喜站在厂区门口,望着下班工人们的笑脸,轻声说道:“回来,是我最正确的决定。”这句话,或许正是所有“归雁”共同的心声。

编辑:魏臻臻

责任编辑:张花