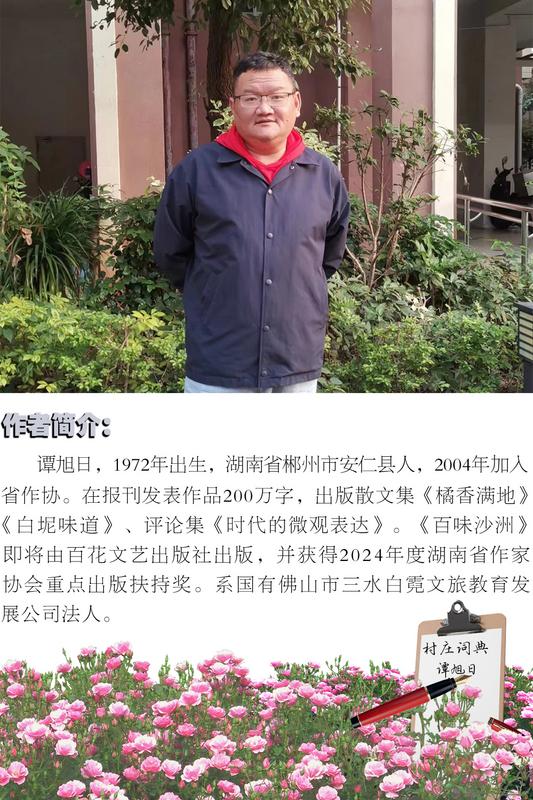

作者:谭旭日

制图:何芬

南湾的猪脑壳盒饭,向来是声名在外。三十年前,我在国有企业分管销售,主管衡阳市场,到衡南宝盖、江口,耒阳坪田、亮园、东湖和衡东南湾走访,南湾猪脑壳盒饭早已如雷贯耳。所谓闻其名,却未尝其味,是为憾事。后来,满堂弟到南湾娶媳妇,我们堂兄弟去南湾行走,便渐渐有了去南湾吃猪脑壳盒饭的机会。直到尝过才知道,南湾猪脑壳盒饭果然名不虚传。

那店极小,门前悬一木牌,上书“猪脑壳盒饭”五字,字迹歪斜,显是店主自书。店内只摆得下三张桌子,每桌四凳,凳面磨得发亮,可见生意之兴隆。店主是个五十来岁的汉子,脸圆而黑,眼睛却亮,每每切肉时,刀光闪动,肉片便如雪花般纷纷落下。那种手起刀落,快如飞雪,并非江湖传说,南湾猪脑壳饭店的老板,绝对是饮食界雪藏的武林高手。

猪脑壳盒饭的制法,说来也简单。先将猪头用高压锅煮熟,拆骨取肉,切成薄片;再以黄贡椒、蒜末、酱油等调料拌匀,码在饭上。饭须是刚出锅的,最好是木甑蒸的,热气腾腾,肉片遇热,油脂便渗入饭粒之中。食时再浇一勺红油,色香味俱足矣。

南湾人吃这猪脑壳盒饭,颇有讲究。他们不用筷子,单用一把铁勺,先舀一勺饭,再挑一勺肉,一同送入口中。肉片肥而不腻,饭粒油润可口,辣味恰到好处,不多不少,既能提味,又不掩肉香。食客们吃得满头大汗,却仍不停口,仿佛那辣味有种魔力,使人欲罢不能。

事实上,我自小就知道南湾人赶圩是最早到市场的一拨人,有“一元钱买一个猪头”习俗。相传,这一传统起源于炎帝教民农耕年代,当时猪头被视为祭祀和庆典的重要供品。为了鼓励村民早起劳作,集市上的摊主们约定,第一个到达的人可以用象征性的价格购买猪头。从一块铜钱,到今天的一元钱,历时千年,经久不息。后来,这一习俗逐渐演变为一种邻里间的默契,既是对勤劳的奖励,也是对节俭美德的传承。

南湾人喜欢吃猪脑壳盒饭,几乎到了人尽皆知的地步。这里的人赶圩,不吃上一份猪脑壳盒饭,便是对圩场的不尊重。寻一个角落里,慢慢吃,要吃得极仔细,每一口都要咀嚼良久,仿佛在品味什么珍馐美味。吃完后,还要将饭盒刮得干干净净,连一粒饭也不剩。店主告诉我,南湾人后来到乐昌挑盐,把猪脑壳肉技法带到外地。湘南一带,猪脑壳便成了湘南菜系中的一道名菜。只是对于南湾人,更是种念想。

南湾的一元猪脑壳习俗,还吸引了附近的安仁渡口乡及衡南宝盖乡的乡亲喜爱。每逢南湾赶圩的日子,附近乡镇的有心人凌晨四五点就从家里赶来。目的无他,只为买个一元猪头。一来有面子,二来改善生活。如今,南湾的“一元钱买猪头”习俗依然得以保留。这一传统不仅是对节俭美德的坚守,也是对快节奏生活的反思。它提醒人们,在物质丰富的今天,人与人之间的温情和信任依然是最宝贵的财富。在这里一元买的不只是猪头,更是一份乡情。

南湾的夏天凉爽,猪脑壳盒饭的生意却愈发热闹。赶集人三五成群地来吃,边吃边高声谈笑;学生们放了学,也常来光顾,只是他们吃得斯文些,偶尔还会剩下些饭粒。店主从不计较,只是默默地收拾碗筷,准备迎接下一批客人。

我离开故乡近二十年,甚少到南湾游逛。偶尔会在亲人的聊天中提起往事,想起猪脑壳盒饭的味道,竟觉得口中生津。

食物之事,本不足道。然一饭一蔬之间,往往可见人情冷暖。南湾的猪脑壳盒饭,不过是市井小食,却承载着许多人的记忆与生活。那些吃过的、做过的、看过的,大约都会记得那油亮的肉片、娇艳的黄贡椒和热气腾腾的米饭罢。

所谓:人生在世,所求者何?不过是一碗热饭,几片肉,和些许温暖罢了。在衡东南湾,猪脑壳不仅是一道美食,更是一种文化的象征。流传千年的一个铜板换猪脑壳的传统至今尚在,不仅体现了南湾人对猪脑壳的偏爱,也承载着他们对生活的智慧与温情。足见南湾人宽容、福泽众生的民风与习俗,是湘南人的福气与气度。

编辑:王丹