作者:谷子丰

制图:何芬

前向,我的隔壁邻居、“全国民族团结进步先进个人”称号获得者盘文秀先生给我送来了两吊瑶山腊肉,说是感谢我为他的专著《时光剪影》题写书名,务必请我笑纳,我真的笑纳并品尝了。

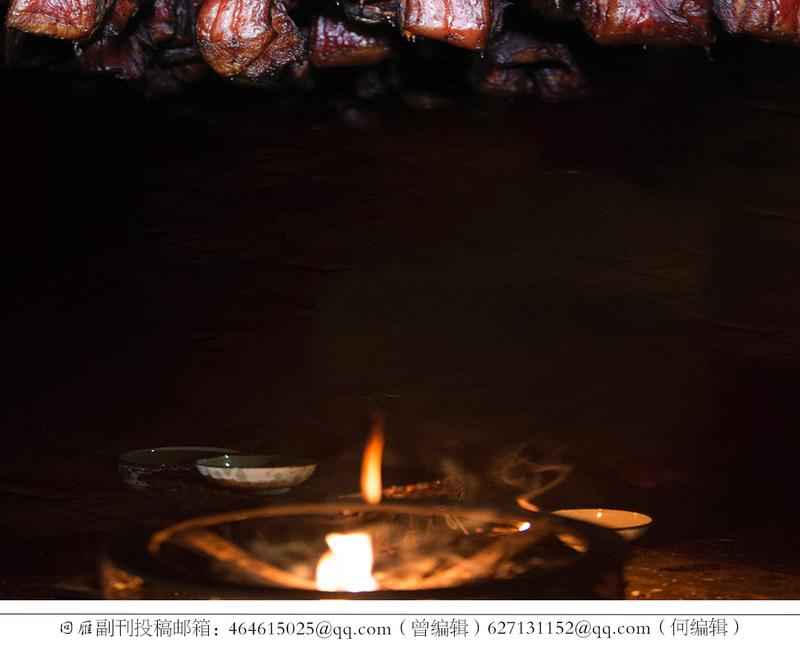

当山风掠过天堂山的竹林,将云雾揉碎在梯田里,塔山瑶族乡的吊脚楼便升起了袅袅炊烟。在海拔八百米的瑶寨深处,松木与油茶壳燃烧的青烟正穿透层层竹篾,将土猪肉熏染成琥珀色的诗行——这是瑶族同胞与时光签订的契约,也是大地与舌尖的馈赠。

在盘文秀的村子里,盘文升老人掀开腌肉的陶缸,盐粒与花椒的辛香瞬间漫过整个吊脚楼。他布满老茧的手摩挲着肥瘦相间的土猪肉:“腊月杀猪,要选吃百草长大的黑毛猪,这样的肉才经得起烟火淬炼。”腌制时,食盐与八角、桂皮、香叶的混合物被反复揉搓进肌理,如同给肉块披上一件香料织就的蓑衣。在陶缸里沉睡七天后,肉块被麻绳穿起,悬挂在火塘上方,开始了与烟火的缠绵悱恻。

火塘里的松木与油茶壳燃烧时会渗出琥珀色的油脂,这些油脂在高温下分解成醛类与酚类物质,如同天然的防腐剂,将肉香层层封存。老人每隔三日便调整肉条的位置,让其每一寸肌理都均匀地接受烟火的亲吻。三个月后,原本白皙的猪肉已变成暗红的玛瑙,表皮泛着油润的光泽,凑近细闻,松木的清冽、茶壳的焦香与肉脂的醇厚交织成独特的味觉密码。

冬笋破土的时节,瑶寨的主妇们总会变戏法般端出冬笋炒腊肉。新鲜的冬笋带着山土的湿润,与腊味的咸香在铁锅里碰撞出奇妙的交响。盘玖红大嫂将腊肉切成薄片,在柴火锅里煸出金黄的油花,再倒入脆嫩的冬笋,只需撒上一把苕禾与干辣椒,烟火气便裹着肉香弥漫整个寨子。“我们瑶家做菜不放味精,全靠山珍与腊味的本味相争。”她用木铲翻炒着菜肴,腊肉的油脂浸润冬笋,将山野的清鲜与人间的烟火完美融合。

在盘王节的长桌宴上,腊味更是不可或缺的主角。长条桌上摆着腊猪脸、腊猪脚、腊香肠,每一道菜都承载着瑶族同胞的待客之道。老族长用竹刀将腊肉切成薄片,油亮的肉片在阳光下折射出琥珀色的光晕:“这腊肉要配我们的瓜箪酒,酒入喉肠,肉香在腹中化作山风,连神仙都要醉倒在瑶山。”宾客们举着竹筒酒杯,在《盘王大歌》的旋律中大快朵颐,腊肉的咸香与米酒的醇厚在唇齿间缠绵。

随着时代的变迁,瑶家腊肉的制作技艺也在悄然进化。年轻的瑶族小伙盘小军在火塘边架起了温控熏房,用松木屑与柑橘皮混合的熏料替代传统柴薪,既保留了烟火气,又减少了污染。他还通过电商平台将腊肉卖到了北上广深,让都市人也能品尝到瑶山的时光味道:“以前腊肉是过年的盼头,现在成了增收的'金条子'。”在他的直播间里,腊味与山货的组合套餐总是供不应求,屏幕上不断滚动的“再来一单”,如同新时代的瑶山号子。

但有些东西始终未变。每年冬至,盘文升老人依然会带着儿孙们上山砍松枝,在火塘边讲述祖先迁徙的故事。火苗舔舐着肉条,将古老的记忆与现代的希望一同烤得嗞嗞作响,在吊脚楼的梁柱间留下永恒的年轮。

暮色降临,瑶寨的炊烟与山雾融为一体。某个角落的火塘边,一块腊肉正在接受时光的洗礼。它的纹理里藏着天堂山的云雾、冬笋的清鲜、米酒的醇厚,以及瑶族同胞对土地最朴素的敬畏。当这块腊肉最终登上餐桌,它不再是简单的食物,而是一首凝固的诗,一段活着的历史,让每一个品尝它的人都能听见瑶山深处传来的千年回响。

编辑:王丹