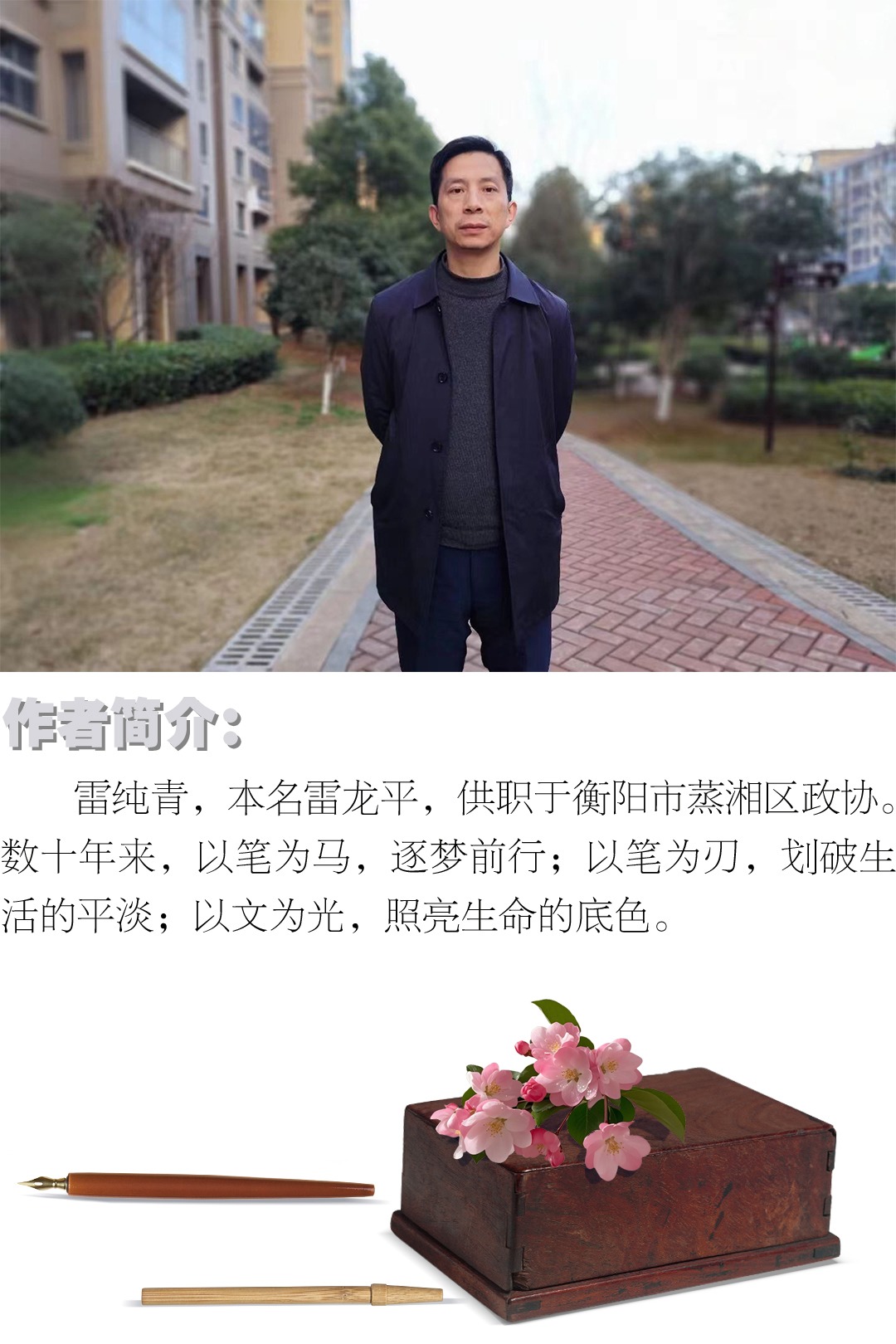

作者:雷纯青

制图:何 芬

从九峰、横江、隆兴、杨柳、海云的深山老林跑出来的溪水,到了金溪庙聚成河水,注入因地而名的柿竹水库,柿竹水往下流入蒸水。

腊月里的金溪庙总飘着鱼香味。正是这山山水水孕育一方青碧的水塘、水库,才有了家家户户房前屋后丰收的鲜鱼,在这腊月的寒风中慢慢收紧肌理。

年幼的我踩踏着凹凸不平的麻石阶梯往家走时,看见母亲在檐下剖鱼,银亮的刀刃贴着鱼脊游走,鱼鳞簌簌落在陶盆里,叮叮当当像落了场小雪。这些定格了的记忆叫人难以忘记。

二十七,剁鱼泥,母亲就像准时运行的发条。她用的还是奶奶留下的颇有些岁月痕迹的杉木案板,经年累月的刀痕里沉淀着沧桑。天还没透亮,厨房里便传来笃笃的剁鱼声,这声音在老家宁静的清晨格外清晰,像是某种亘古传承的节拍。案板旁摆着泛黄的粗陶碗,盛着昨夜泡发的干香菇,黑褐色的菌伞在温水里舒展,恍惚还是四十年前的光景。

家里熏黑多年的灶房内,奶奶佝偻着腰往灶膛添柴,火光把灶房映照得通亮,神情专注的她,好像在做着极其重要的事。火光忽闪忽闪,在她满脸皱纹里跳跃如金鱼。父亲穿着胶皮长裤在塘里拉网,水花围在胸前,霜花凝在眉梢,网里却只有三四尾草鱼扑腾。母亲动作迅速,用娴熟的刀法把鱼刺剔得极净,刀刃刮过鱼肉时发出绸缎撕裂般的声响。没有铰肉机的年代,全靠腕力将鱼肉剁如琼脂细泥,案板渐渐洇出粉白的浆汁,掺进那年月稀有的鸡蛋,捏出的丸子总带着粗犷的温柔。

“手要像捧月亮一样。”母亲教我捏鱼丸时这样说。她布满老茧的虎口轻轻一挤,便有个莹白的“小鱼儿”游进温水,两头尖尖恰似月牙。我总捏不成这般灵巧,倒是姐姐得了真传,能把丸子捏得溜圆。去年我见她教7岁的小外甥捏鱼泥,有板有眼,案板前姐姐的身影竟与四十年前的母亲重叠。

如今的厨房宽敞明亮,灶台早换成煤气灶,铝盆里堆着肥美的鱼泥,青虾仁像剥好的石榴籽泛着微光。我特意从西园菜市场捎来瑶柱、干贝,泡发的海味在瓷碗里漾出琥珀色的光晕。“加些瑶柱提鲜吧?”我掀开蒸锅提议,白汽升腾,模糊了她的面容。母亲却另取陶盆舀出半碗净鱼泥:“这盆留着,照老方子做。”

铁锅里的鱼骨汤已滚了半日,奶白的汤面浮着金黄的油星。父亲从不锈钢碗柜深处摸出铜勺,虽收藏多年,但勺柄上的包浆亮得像抹了层蜂蜜。这是奶奶当年从娘家带来的嫁妆,搅动时会在汤里划出细碎的光纹。小外甥靠着灶沿数丸子下锅,让人有些恍然,像极了我小时候趴在灶台上的样子,只是少了当年那件旧棉袄。

暮色漫过窗台时,八仙桌上的蓝边海碗次第盛满。传统的草鱼丸雪团似地卧在汤汁里,新派的什锦丸子则披着虾红菇褐的彩衣。父亲抿几口西渡湖之酒,开始了翻古,说起二十世纪七十年代那年除夕,全家分食七个鱼丸的故事。“你奶奶把自己的那个掰成两半,分给你娘和我”。

一生好强的他声音突地哽在咽喉,母亲连忙舀起个丸子塞进他碗里:“有好呷咯,都堵不住你嘴巴,陈芝麻烂谷子翻个没完。”

小外甥学着大人用瓷勺舀汤,热气糊了他圆乎乎的小脸。姐姐突然“呀”了一声——碗里躺着歪扭怪异的丸子,分明是孩子下午的“杰作”。满桌人都笑了,笑声惊动了阳台上晾着的腊鱼,伴随那些风干的往事在霓虹灯浸染的夜色里轻轻摇晃。

后半夜,我被细微的响动惊醒。透过门缝望去,母亲正在搓揉新做的鱼肉泥,一头银发在节能灯下泛着暖光。她总说初一的头锅汤最鲜,要现打丸子才好。案板上的节奏依旧沉稳,仿佛时光从未流逝,四十年前那个在灶柜偷吃的细娃,四十年后这个在都市漂泊的游子,都能在这笃笃的声响里找到归处。

清晨,靠近蒸水河岸的楼房格外敞亮,沿河风光带的草坪上积了层薄霜,映得晨曦越发明朗。当新年的第一缕阳光爬上城市高楼里的神龛时,圆桌收拢成的八仙桌中央,堆满食物的海碗腾起袅袅热气。来自金溪庙的鱼丸在晨光中半沉半浮,游弋在岁月长河里吉光片羽,也从记忆的深潭中熠熠若现。