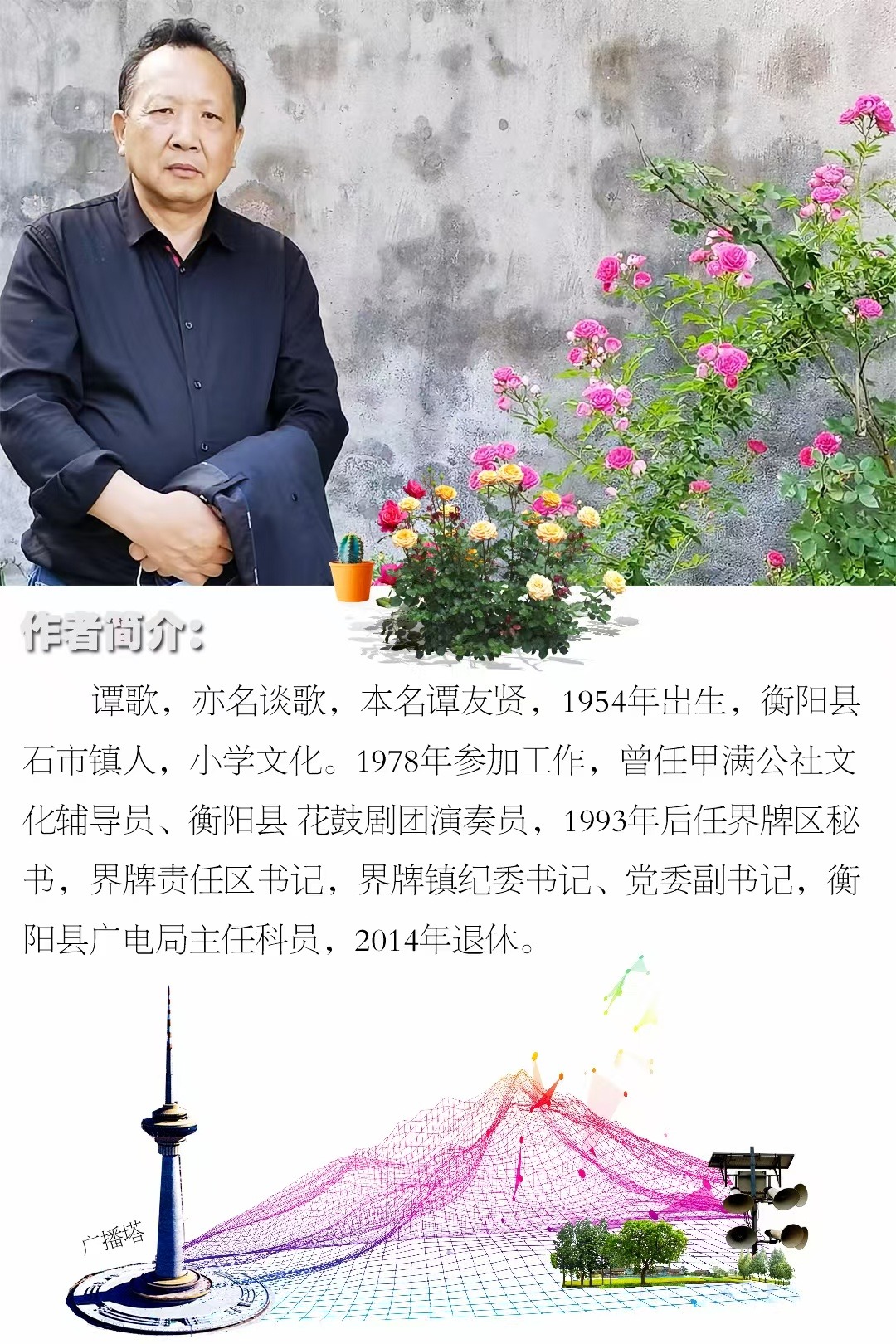

作者:谈歌

制图:何芬

上世纪六七十年代,农村户口每年都要向国家送交定购猪,因此家家户户都养猪。

我家里养的第一趟猪,是请爷爷在石市集上买的,因为要看担子,我跟着去了。那时候,集市都有专门进行猪仔交易的场所,叫“猪厂坪”。猪仔刚满月就被主人用篾篓子挑着上市。猪厂坪里买猪卖猪,讨价还价,热闹喧嚣。一会儿工夫,爷爷怀里抱着只猪仔,脸上洋溢着笑,从里面走出来,对我说,“徕几,买了只好猪仔,猪仔奶子生得匀称,前腿后腿一样长短,下嘴唇比上嘴唇还长,将来会呷,肯长。”买猪仔有讲究,肉猪和母猪挑选的标准不一样。

猪仔买回屋,娘办了饭,爷爷也不斯文,有什么吃什么。娘问爷爷:“爹,您老呷饱没?”“呷饱哒呷饱哒。”爷爷回答。我奇怪了,等爷爷转身,问娘:“爷爷是自家人,你今天好像特别客气,为何?”娘说:“细伢子不懂就别问。”我后来才知道,农村办事看彩头(兆头)讨口风,图个吉利,工匠建猪舍,装猪栏,买或送猪仔进屋的人,都要好好款待,吃好吃饱,意会猪能吃,能吃自然长得快。就像做鸡舍,要吃蛋,还不得乱说话,不然鸡下蛋少,下蛋的地方也不规律。

娘对猪仔,像对待孩子一样用心呵护,用稻草垫窝,让猪仔睡得暖和。猪栏里打理得井井有条,猪仔睡觉,吃潲,拉撒干湿分区,一清二楚。一日三餐,准时准点,把猪草叶子剁得很细,用米潲水加米和米汤把潲煮得稠糊。猪仔吃时,娘用手探测温度,把粗一点的一捏再捏,捏得细碎,生怕猪仔嚼不烂咽不下。

家里养猪,全员参战,娘唱主角,我同哥弟几个打下手。寻猪草,剁猪菜,煮潲,喂潲丝毫不敢怠慢。剁猪草有我的份,娘强调,手要捏紧草,刀要伴着手剁才剁得细,弄得好几次伤到了手指,现在想起来还后怕。我说娘,养猪而已,也太过认真了吧?娘说:“这俗话说得好,要赚畜生钱,要同畜生眠,哪一分钱都是辛辛苦苦赚来的,正所谓,钱在黄柏树,不苦不得来。”

猪是天生的吃货,越大越能吃,吃了睡,睡了吃,大猪一顿连干带水要吃上二十几斤。到了夏秋季节,猪草难觅,田里土里山里水里的野草野菜,如牛丹、合菜、鹅芹菜、夏枯草、浮萍、水浮莲、丝草子,还有白菜脚子、萝卜缨子、红薯藤等都用来煮潲。

猪也会淘气,知道挑食,遇到潲不对味,不会好好吃,用嘴巴拱潲盆。每当如此,娘就骂猪:“砍脑咯,想要呷好咯,你就莫变猪。”“还不快呷,再这样,看我不打你。”顺势给猪一扫帚把。猪虽然听不懂人话,但却也有三分灵性,挨了打,嘴里“嗡嗡嗡”几声,便老老实实地吃。

那时养的是本土的花猪,吃熟饲料,肉质好,但长得慢,月平均长个二十斤算长得快。一趟猪少则要半年,多则一年才出得栏。有人说养猪划不来,没有算盘打,除去人工和猪草不算,光买猪仔头本、谷糠、碎米就得垫本。也有人认为,算盘要两头打,谷糠、猪草那些东西,没人要,是死钱变活钱,再说,人不吃的东西,猪吃了长的是肉,还有猪粪便作田种菜,哪里是划不来的?

乡镇设立了食品站,负责生猪、鸡蛋的收购和中转。猪送到食品站,在磅秤上称重,经工作人员摸肚子,除去潲,就是猪的重量,分特、甲、乙、丙和等外五个等级。以毛重五角多一斤的价格计算,一头猪能拿到几十百把块钱。计划经济年代,统一的价格,钱不多,但农民养猪,打的不是自己家的算盘,是要完成定购任务,心里装的是国家。

农民自己养猪,除生产队留一两头猪杀过年外,平常几乎见不到几次肉。端午、中秋几个传统节日和“双抢”,食品站杀一头猪出售。柜台外,买肉的人里三层外三层,能挤到一块肉算是幸运。

随着社会的进步,猪种改良,引进的洋猪替代了黑花土猪,改熟饲料为生饲料喂养,降低了成本,缩短了生长期。到了上世纪八十年代后,国家大力扶持专业和规模养猪,农民家庭养猪少之又少,送定购猪的时代渐渐一去不复返。