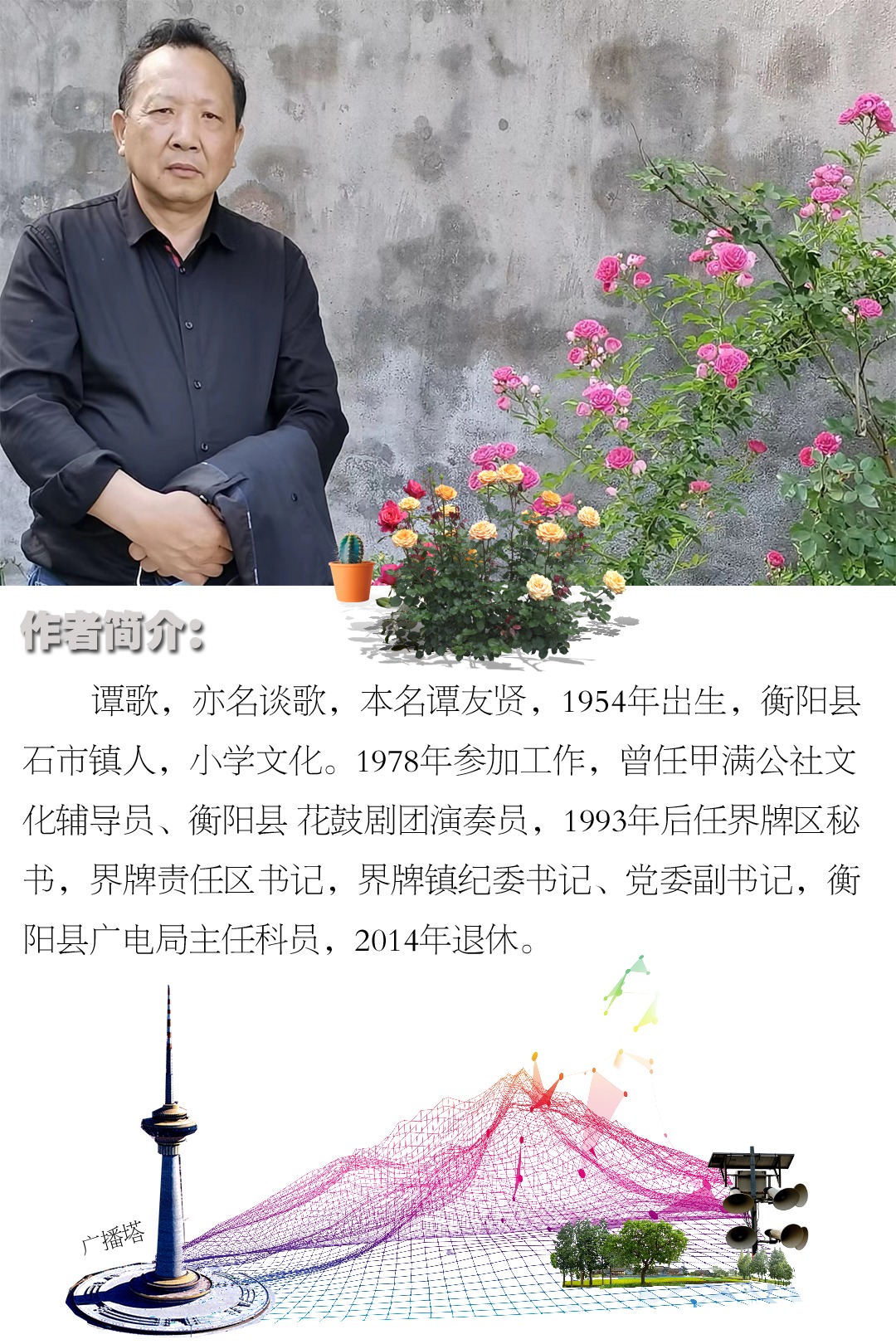

作者:谈歌

制图:何芬

我与二叔,亲叔脉侄,在兄弟姊妹中排行都在第二。姑妈在时,常常亲切地称呼二叔为老二,我为少老二,说屋里两老二性格爱好相似之处甚多,是生成的,难得的缘分。

二叔年轻时一表人才,高高的个子,国字脸,五官清秀,戴一副黑边眼镜,虽是农民,却有读书人的斯文。上世纪六十年代中,有常德女子曾月清,从湖南农校毕业后,分配到界牌区农技站工作,随区委领导在我的老家——珍珠泮堂蹲点,看上了二叔,主动出击,演绎出一桩“大学生嫁农民”的美好婚姻,一度传为佳话。

二叔年少时以优异成绩考入衡阳名校新民中学,因家庭经济原因,只读了一年便失了学。可二叔天生是块读书的料,爱学习,博览群书,过目不忘,懂历史知地理,诗赋文章样样来得。

入食堂那阵,二叔是老珍珠大队团总支书记,曾带队参加非党积极分子学习班。归队后,二叔写了入党申请,并由大队书记罗付林作介绍人。可惜,他还没来得及宣誓,就来了“三反五反”运动,每个大队要找一个斗争对象,一个批判对象。因家里是富裕中农成分,二叔成了受批判的人,入党的事成了泡影。为此,二叔总说自己生不逢时。

二叔在生产队当会计,业务能力强,算盘打得烂熟,拨算盘,眼疾手快,看得人眼花缭乱,是我见过的又快又准的珠算高手。

二叔在农作物栽培管理方面很有一套。生产队里浸种育秧,种西瓜,种棉花,搞经济作物,病虫防治,技术层面上的事都由二叔来做主。他还常常被农技部门派遣出县出省做农技师。

二叔热爱艺术,吹拉弹唱,多才多艺。生产队时期,二叔收工回家就拉胡琴,吹笛子,唱《西宫词》,唱祁剧。有文艺爱好者刘贤阶、唐云生、方云汉等好友常来切磋技艺,家里的文艺氛围很浓。

我走上音乐路,是受了二叔的影响。二叔那把京胡,不拉的时候挂在帐竹上。只有几岁的我,对琴有着强烈的好奇,看二叔拉,也想学样子。一次,趁二叔不在家,我用高凳替脚,站到抽屉上,把琴取下。先不管三七二十一,用力转动琴轴,“嘣”的一声,琴弦断了。我知道闯了大祸,不敢出声,小心翼翼把琴放回原处。第二天早晨,二叔坐在床上,把我叫到床头,问琴弦是不是我搞断的。我心里害怕,眼泪直流。二叔见状,说:“我只是问你,又没骂你,哭吗事?你喜欢拉就拉,不要乱调琴弦就是。”有了二叔允许,我便放心大胆了,有空就拉,边拉边琢磨,边拉边像,还真拉出些名堂来。“文革”那些年,大队有毛泽东思想宣传队,二叔是负责人,节目自编自导自演,他带我进了宣传队。县区乡年年搞会演,我拉琴吹唢呐,一次比一次好,成了文艺骨干,因此,我做了公社文化辅导员,在音乐路上越走越远。

在读书的事情上,我与二叔同病相怜。二叔初中读了一年,我名义上上过甲满学校的农中班,由于复课闹革命,初中的课本没动过,又重返小学六年级。第二年,我再次考入农中。这时候,在二中教书的父亲被当牛鬼蛇神批斗,停课劳动改造。父亲说自己当老师二十多年,恐怕饭碗不保,觉得读书还不如在生产队做工分糊口。从那时起,我便失学务农。二叔关心我,给我小说看。小说情节环环相扣,我舍不得放手,不知不觉有了读书的兴趣。二叔在新田县做农技师时,一去就是大半年,常给我来信,并要求我写回信。我提不起笔,赶鸭子上架,有过一两次后,终于能写了。就这样,一点一点地提高,一点一点地积累,有了这样的起步,才有了后来的录干考试顺利通过。

上世纪七十年代末,二叔被安排到界牌区镇企业、瓷土公司、星光瓷厂任职。而我却从那时候开始,做公社文化辅导员,在县剧团做专职演奏员,后改行做行政,辗转金兰、醒狮、界牌等地,虽忙于事务,其间与二叔常有走动,感情依旧。

二叔性格开朗,不世俗,不信鬼,不信邪,不怕事,挺起胸膛做人。当年爷爷因漏网富农的事,被揪出来斗争,挨打受折磨。家里人敢怒不敢言,二叔却敢于发声,骂那些狗娘养的做事缺德,不得善终。

如今二叔八十有七,心态仍然年轻,身体也硬朗,从来都不谈死的话题,对生活充满信心,我行我素,活得潇洒通透。吃得走得睡得,还能玩牌看书看电视,网络购物。他对戏曲的兴趣未减,常叫我拉花鼓大筒,拉京胡发音频给他听。他写文章回忆泮堂往事,讲述宏农谭氏的来龙去脉,是一本活字典。

有人见二叔如此高龄,体重超标,建议他注重保养,饮食少荤多素,喝酒吃肉适量。二叔笑而作答,语言幽默风趣:“不碍事,我自有分寸。至于肥肉,我一餐能吃一斤吃八两,米饭该吃三碗减一碗。我虽然身体微胖,也没有什么不好,胖有胖的优势,瘦有瘦的弱项,人生哪有称心如意!”他还说:“俗话说得好,老人造饭䉕,你看我那子周老兄(二叔堂兄)嫂子是医生,讲究养生之道,害怕三高,不让动荤,缺营养,结果卧床好多年,吃没吃,反倒苦了自己。若要我看,保养也是句空话,专家的话也不那么可信。”

二叔的观点或许有几分对。事实胜于雄辩,看二叔现状,脸色红润,没一颗老年斑,照这样过日子,再活个十年八年不在话下。