- 寻访衡阳老字号丨杨裕兴:用四代手工艺擀制出来的百年品牌

编者按:“杨裕兴的面,徐长兴的鸭,德园的包子真好呷!”这些流传很广的顺口溜是不少人对“老字号”的记忆。这些老字号品牌经历了社会的洗礼,跨越了时代的鸿沟,在岁月的洗练中生存并成长。

老字号历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有鲜明的民族传统文化背景和深厚的文化底蕴,取得社会广泛认同,具有不可估量的品牌价值、经济价值和文化价值。

近年来,衡阳市商务和粮食局积极挖掘培育“老字号”企业,不断提升衡阳“老字号”企业品牌知名度和影响力,促进“老字号”传承创新发展,在政府层面为保护老字号做出了不懈努力。截至目前,衡阳拥有22家老字号企业。

今日起,《衡阳日报》将陆续推出“寻访老字号,寻找我们珍藏的城市记忆”系列报道,展现新时代衡阳老字号的动人光彩。

衡阳日报全媒体记者 邹毅

或许在大多数衡阳人的记忆中,都有杨裕兴这个名字留下的痕迹。

一百多年匆匆而过,生活发生了新变化,但有些人的生活习惯好像不曾改变。早起走进面馆,来一碗牛肉面,是很多人的生活日常。

林语堂曾说:守着一壶茶,中国人把人生熬到了极致。其实,凭着一碗面,杨家人也把人生表达到极致。一碗面,可淡可浓,可急可缓,看得到经历也望得见人生。

“杨裕兴”挂出旗号时称长沙一绝

光绪三年(1877),南疆西四城彻底平定。至此,新疆除俄国占领区外,全部被清军收复。而这一年,杨裕臣出生在长沙城青石街(解放路的旧称)柑梓园附近的一户贫苦百姓家中。只是谁也没想到他会成为后来百年老店“杨裕兴”的创始人。

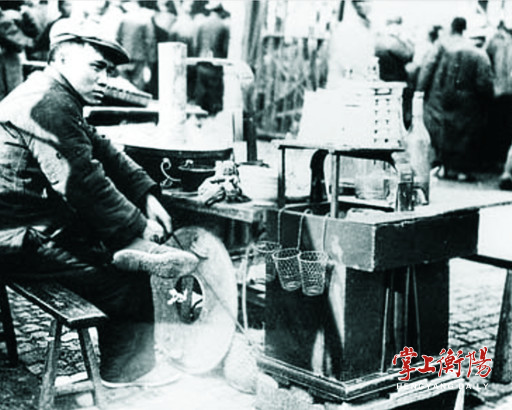

▲1939年,杨佑生逃亡到衡阳时摆起的面摊。

杨裕臣自幼家境贫寒,又适逢社会动荡,父亲让他从小习武防身。虽然体格矮壮,但他骨骼和力气却远大于其他同龄人甚至年长几岁的人。9岁那年,他就在长沙“万福楼”做小工学习和面。因为刻苦、好学,再加上爱好习武,杨裕臣在磨面、揉面、和面、拍面时,就像对待习武一样,用武术手法练习制面,三四年下来,其和面与拉面的速度和功力已经相当出色并具有很强的表演性。

1890年,13岁的杨裕臣离开了万福楼,自己便在青石街街头摆摊,现场表演磨面、揉面、和面、拍面、拉面并销售手工面。为图生意兴隆,他便把自己名字最后一个字改为“兴”,挂旗号为“杨裕兴”。

在面的制作上,由于当时没有现在的现成包装面粉,都是靠石磨现场磨面。为提高速度,人小力大的杨裕臣在腰间做了一个木枷平台,一边单肩扛着磨具磨面,一个手在腰间的木枷平台上单手揉面粉,这样的过程其实就是现代先进工艺上的面粉熟化过程。面粉初步揉好后,放在粗糙的案台上表演“武术”和面、拍面。经过上百次的加油、加碱、揉和、拍打,面团的质地相当的紧密。经过这一系列工序做出的面条,久煮不断,面香四溢。

1904年,杨裕臣为扩大经营范围,由传统走街挑摊制面销售升级转型为在青石街开设第一家“杨裕兴”门店。

虽然当时杨裕臣年龄偏小,但力气大,制面方法与众不同,尤其是他的手工鸡蛋面的口感又独特且一绝,让人过口难忘,当时号称长沙一绝。

油码创新让业界望而却步 生意火爆到客户能挤满整条街

1938年,抗日战争爆发。由于日寇进犯加快,国民党当局决定采用焦土政策,制定了焚烧长沙的计划。11月13日,在长沙发生的人为毁灭性火灾,最终导致30000多人丧生,全城90%以上的房屋被烧毁,经济损失约10亿元。因1938年11月12日所发的焚烧长沙计划的电报代日韵目是“文”,大火又发生在夜里即“夕”,所以称此次大火为“文夕大火”。

此时的杨家也获悉了长沙全城疏散的通知,但杨裕臣不愿意舍弃自己多年苦心经营的家业,表示誓与长沙共存亡。在大火前一夜,杨裕臣二子杨佑生(杨裕兴第二代掌门人)随母亲和家人匆忙逃亡到衡阳,随后几年在大东华门(现淘沙巷)安了家。而后,家人曾返回长沙城打听杨裕臣的下落,但都无功而返。

当时逃亡时,虽带了些家当,但杨佑生母亲觉得这并非长久之计。为了生存,母亲和杨佑生商议,决定让他重操旧业,光复“杨裕兴”。

1941年,将近30岁的杨佑生就在大东华门巷口租下一间300多平米的门店,开起了衡阳的第一家“杨裕兴”面馆,开启了衡阳的面神历史。在众多兄弟中,杨佑生算是接了衣钵,从小在父亲的面馆耳濡目染,让他学会了做面的工艺。杨佑生做面仍然是手工捶打,但已没了父亲的武术功底,少了表演性。

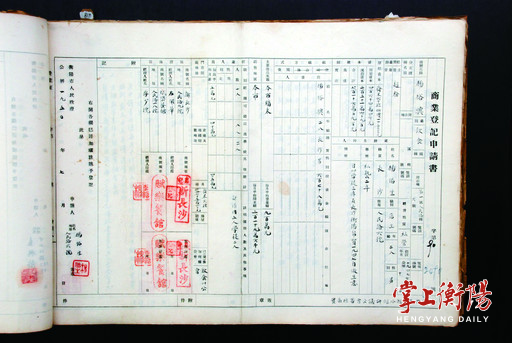

▲1947年,“杨裕兴”的工商登记资料。

与杨裕臣做面不同的是,杨佑生更注重汤面的油码,不同的油码会让面的味道产生变化。而他自幼喜好厨艺,因此在油码创新上游刃有余。当时店内30多种油码种类,创造了长沙、衡阳面馆界炒码的鼎盛时期。杨裕兴的生意也因此火爆到每天的客户能挤满整条街,每天四五十万元(相当于1995年五六千元)的营业额让业界望而却步。

1950年,“杨裕兴”扩大了加工制作量,同时扩大了店面和加工车间,不但供给到市内广大商户和店内,还给国营厂矿、生产队和军队等诸多国家单位定量供给。1956年,国家对个体商户以公司合营的方式进行了社会主义改造。后因历史原因,“杨裕兴”停止了所有制作和销售。

1966年,杨佑生成为解放食堂的一名厨师。

至此,“杨裕兴”在人们的视野中一度消失。

三易店址,起起落落成为衡阳市唯一一家“中华老字号”企业

1978年,中国迎来了改革开放,各行各业的活力得以激发。

杨佑生看到了国家政策的变化,于是带领其子杨顺德(“杨裕兴”第三代掌门人)再次重操旧业,重树老字号“杨裕兴”声望,恢复老传统。

1979年,杨顺德在人民中路开起了面馆,当时并没有挂名“杨裕兴”而是取名为“华光面馆”。

由于改了店名,面馆仅仅是一些老客户光顾,很多人并不知道这就是曾经的“杨裕兴”,所以生意一直不温不火地持续了六七年。而正是这种“闲”让杨顺德有更多时间专注于打面工艺。

杨顺德说:20世纪90年代以前是没有条件的,只能按着爷爷辈传承的用手和面、棍打面、棍压面、棍擀面、刀切面的方式做面条。而且湖南的面条都是扁面条,不是拉面的圆面,所以必须用棍打薄、擀片。

在父亲手把手指导下,杨顺德自行研发出既能提高打面效率,又能减轻劳动强度的打面工艺。杨顺德改进的是打面的木棍两端都靠人用身体和手法的配合将面条进行阶梯式压合,虽然加入这种制面工艺不及从头到尾采用“抡打面条”方式力道来得大,但效率得到了极大提升,同时打面口感也效果不错。每天独自靠手工能产出三百公斤面条。

为了增添人气,1987年面馆搬到了和平南路,店名恢复“杨裕兴”。没想到生意竟出奇的好。许多老衡阳人至今还记得20世纪80年代杨裕兴的火爆场面,“大马路上都是排队的食客,许多人站着就把面吃完了”。然而正是这种火爆也让“杨裕兴”好景不长,1989年底,“杨裕兴”因“严重影响市政交通”而迁至人民西路(现美美百货后门)。

那会儿没有朋友圈,也没有广告宣传,之前好不容易积攒的客户一时间都不知道面馆的去向,面馆生意再次跌入谷底。在杨顺德看来,门店最忌讳搬迁,“三次搬家无异于一次火灾”,他有些灰心丧气。

▲杨顺德教儿子杨昕做功夫面。

此时的杨佑生已有80多岁,看到儿子如此灰心,于是劝慰杨顺德,“茶有茶道,酒有酒道,面也有面道。用心专注就是制作杨裕兴面条的道。我们只要专注于用心做面就好,其他都不重要。”父亲一席话让杨顺德豁然开朗。

1995年,杨顺德将“杨裕兴”面馆再次搬迁至和平北路台湾大厦。经过几年的苦心经营,面馆稍许有了人气。为了提升效率,杨顺德先后买了和面机和自动压面机,但使用起来很不方便。因为这种设备看似效率提高了,但是和好的面根本达不到杨家对面条的要求。压面机压出的面条软趴趴的,坏了杨家祖传的口碑。

于是,杨顺德依然沿用人工打面,一直到现在。通过与现代工艺的结合,虽然现在的“功夫面”首尾都是用机器,但中间关键的打面过程依然是靠人工,只有打面才能暴力激发面筋的弹性和韧性,才能达到百年匠心要求的口感和效果。

1995年,“杨裕兴”获国家商标局商标专用权;市经济委员会颁发了“明星私营企业”的匾额;市工商局授予了“消费者信得过企业”和“消费者最喜爱的品牌”;1999年,国内贸易部授予“中华老字号”企业;2005年成为“中华老字号”委员会委员单位;2006年,中华人民共和国商务部重新核定并授予“中华老字号”企业。至此,衡阳市杨裕兴实业有限公司为衡阳市唯一一家“中华老字号”企业。

找回初心实现“靠品质,再活500年”的传承梦想

创江山易,稳江山难。

杨家几代人对这句话的理解尤其深刻。杨昕(杨裕兴第四代掌门人)更是觉得肩上的责任重大。2004年,27岁的杨昕学成归来,曾有把杨裕兴发扬光大的“冲动”。

2006年,一个大胆的念头在他脑子里形成:将“杨裕兴”这一中华“老字号”注册商标以3000万元进行拍卖!杨昕说,“卖了它是为了它更好的发展。既然在我手上不能把这个老字号发扬光大,甚至最后后继无人,倒不如让给有想法和有能力的人。”

2007年6月20日,“杨裕兴”与拍卖公司签订了《商标专用权委托拍卖合同》,并敲定拍卖时间为7月24日。消息一经发布,顿时一石激起千层浪。

首先是家族内部的阻力。据悉在7月初的“家族会议”上,杨昕的叔叔杨顺和就明确反对拍卖“杨裕兴”,他甚至已说动了杨昕的奶奶,让杨昕收回“成命”。

第二个是来自当地政府。衡阳市商务部门负责人明确表态“不希望杨裕兴就此卖掉”,甚至还为此召开了“行业发展动态暨挽留杨裕兴中华百年老字号交流会”。

而在合同签订后的近1个月里,拍卖公司已联系了10余家相关行业的国内企业,其中一半以上的企业表达了欲参与竞拍的意向。

在此期间,两家来自韩国和日本的企业也联系了拍卖公司,要求参与拍卖。“他们的心理价位明显高于国内企业,如果国外企业参与竞拍,结果可想而知。”杨昕在了解到该情况后,考虑再三,决定终止拍卖,他不想让这个民族品牌落到外国企业手里。

最终,拍卖终止。

而拍卖事件也让“杨裕兴”一时间牛气冲天,一天2万元的营业额令人咂舌。

此时的杨昕想到了扩张,他找了合伙人,希望能将“杨裕兴”进一步做大做强。然而这次股东的引进,却差点给“杨裕兴”带来“灭顶之灾”。

2014年,杨昕与合伙人出现矛盾,导致2016年“杨裕兴”生产车间关停;2017年,“幽灵面”事件导致“杨裕兴”产品全国下架,损失1700多万元;2017年6月8日,“杨裕兴”总店被合伙人逼停,成为致命一击。

接二连三的重创让杨昕开始反思自己。他觉得自己这些年已淡忘了杨家的“专注用心做面”的家训,忘了“杨裕兴”能延续百年的根本,他需要找回初心。

▲如今的“杨裕兴”以技术创新为引领。 邹毅摄(除署名照片外其余均由“杨裕兴”提供)。

2017年,杨昕离开了衡阳,在长沙注册了“湖南面神”公司,“杨裕兴”转型调整为以技术创新为引领的产品和研发支持企业。

2019年,在清算了原股东的全部资本后,“冬眠”了2年的衡阳“杨裕兴”总店在原址重新开张。没有另择新址,为的是老客户还能找得到“杨裕兴”。这2年,杨昕每年依然在续交房租,依然在发员工工资。虽说开张后的生意远不及从前,但看到老员工,看到老客户又回来了,杨昕的心却是从未有过的满足和欣慰。

“很多老一辈人重要的记忆和故事都发生在杨裕兴,有在我这儿相亲的,有第一次发工资到我这开荤的,有在这举办生日聚会的。还有个70多岁的老人,每天都来,固定的位置,一碗杂烩面,一碟花生米,一瓶啤酒,就能开心地坐一下午。”在杨昕看来,做面的人一生的执着,就是在食客的满足中获得最大的回报。

如今的“杨裕兴”面积不大,但却重新有了百年老店的味道和温度,它成为人们内心的一部分,承载着很多人的回忆。对比“杨裕兴”和现有市场上的同行,“杨裕兴”现在少了一种商业气氛,多了一些老旧情怀。杨昕感悟:我们逐利的时代已经过去,现在能看着很多老客户、朋友甚至是家人能在我们这里相聚、相伴、相守,是人生的另一种收获和满足。

杨昕现在大部分时间都在长沙工厂,专注于他的产品研发。他的面条产品在全国首创多项专利技术,即食面、口味面、能保20天的鲜鸡蛋面,都成为下一个时代“杨裕兴”的生命延续。杨昕希望“杨裕兴”能通过数字化供应链转型,实现“靠品质,再活500年”的传承梦想。

-----------------------------------------------------------------------

相关阅读

- ·衡阳“两客”智能监管综合考核排名全省第一2021-04-23

- ·船山大道分段封闭改造施工2024-05-23

- ·两条公交线路优化调整2024-05-23

- ·高岭小学9月开始招生2024-05-23

- ·衡阳抗战纪念馆,喜添新藏品2024-05-23

- ·市生态环境局开展“5·22国际生物多样性日”宣传活动2024-05-23